はいどーも あでのい です!

いやー、とうとう完結ですよ劇場版Gのレコンギスタ!

この人類史上に残る一大事を目前にして、このブログ、直近記事が刃牙シリーズ、麻雀漫画、シン・ウルトラマンですよ?

一体何のためのブログだと思ってんすかね本当。忘れてる人のために言っときますが、このブログは元々Gレコ感想用ブログです。忘れないように!

という訳で今日は漫画『チ。-地球の運動について-』の感想です。

この度最終巻の発売に加えてアニメ化も決まったとのことでめでたい限りですね。全8巻できれいにまとまってるのもおすすめしやすいポイントです。

でまあ、なんですけど、今日はちょっとこの大人気漫画の『チ。』を、私の持てる限りの全身全霊をもってして可能な限りボコボコにしてやりたいと思います。

やー、遂に書いちゃったよ作品批判記事。

やっぱねえ、これ批評書く人なら皆分かると思うんだけど、どうせ書くなら好きなものの良い所について書く方が楽なんだよね、批評って。

批判は軽くツイートする程度ならともかく記事にしようとするとマジでエネルギー使うんだよ本当。じゃあなんでそんなん書いとんねんって話なんだが、書きたくなっちゃったんだからしゃーない。

という訳で今回は数々の漫画賞を総なめにしアニメ化も決定した大人気漫画に俺が正面から喧嘩売ったらあ!って記事です。

ネタバレ全開バリバリ、批判意見も当然バリバリなので、未読の方や作品ファンの方は注意です。(とは言え作品ファンにこそ読んで欲しいってのが本音ではあるけど)

*誤字等はブコメやらついったやらでご指摘頂き次第随時訂正してます。指摘してくれた人らには多謝。

『チ。―地球の運動について―』は地動説の立証に命を賭ける架空の人物らを主人公とした、歴史フィクション漫画である。

そして私の読む限り、本作はは紛れもなく優れた傑作漫画作品である。

しかしながらここで私が述べたい本題はそこには無い。私が本記事で記述しておきたいのは、この『チ。』が傑作漫画であると同時に、極めて歪で不誠実で、そして私にとって不愉快きわまりない困った漫画であるという事実についてである。

『チ。』の何がどう歪で不誠実なのか? 大きく分けて2つ挙げられる。

1つは「科学」という人間の営みに対する理解について、そしてもう1つは「真理」に対する作品内外での姿勢の差についてだ。

本記事ではこの2点について、『チ。』に対する批判的意見を表明しようという試みである。

ここから先しばらくは、我々の真の歴史において行われた地動説発見の歴史と、『チ。』で描かれたそれとの差異について延々と講釈を垂れる。

と言うと勢い「なんでい、単に『史実と違う』ってイチャモンかよ」と思われるかも知れない。実際本記事を読み終えた上でも同じように思われるかも知れないが、私自身が言いたいことはそうではない。

何故なら、地動説を巡る史実と作品内描写との齟齬が、「科学」そのものに対する誤解に直結しているからだ。

以降では、史実と『チ。』作中描写との違いについて述べることで、「科学」とはつまるところどのような営みなのかについて解説したい。

(とは言いいつつも、それも所詮筆者自身の科学に対する1解釈にすぎない、という点には留保が必要だが)

- 1. 科学理論の革命はいつ起きる?

- 2.地動説前夜の歴史背景

- 3.地動説の誕生 – ニコラウス・コペルニクス

- 4.「観測」と「思弁」の逆転 - ティコ・ブラーエ

- 5.地動説の「完成」– ヨハネス・ケプラー

- 6.歪められた「科学」の姿

- 7.弾圧はあったのか? – ガリレオ・ガリレイ

- 8. 天動説 対 地動説

- 9.「宗教 対 科学」という虚構

- 10.その後の地動説

- 終わりに

- 主な参考文献

1. 科学理論の革命はいつ起きる?

最初に述べておきたいことは、概ね科学の歴史上、理論の重大な革命や転回というのは、その多くが基本的に技術的発展や社会的要請とが極めて密接に連動しており、科学理論の進化そのものが単体で起こる事はほとんど無い。

場合によっては科学そのものはそれらの後ろをついていっている事例も多い、という歴史的事実である。

例えば分かりやすいところで言えばアインシュタインの相対性理論である。

19世紀以前、重力や物体の運動を記述する「力学」は、17世紀の終わり頃ニュートンによって万有引力の法則や運動方程式が発見・創出されたことで、ほぼほぼ完成されたと考えられていた。

それ以降の力学的発見は、概ねニュートンの法則を如何に適用するかの議論に過ぎず、原理原則としてのニュートンの法則を否定する議論が本格的に行われるようなことは200年近く起きることはなかったのだ。

これに革命を起こしたのがかの有名なアインシュタインである。1905年に発表された特殊相対性理論の論文によって、力学の基本法則は大きく刷新されることを余儀なくされ、それ以降ニュートン力学は現代物理学と対比させられ「古典力学」と呼ばれるようになった。

(というのは実は嘘。古典力学という言葉自体はさらにその後に登場した量子力学との対比で生まれた言葉であり、語源的には実は相対性理論も古典力学側に入るし、厳密には辞書等では今でもそう定義されてはいる。が、実際には相対性理論と対比させたニュートン力学やマクスウェル電磁気学を指して古典力学と表現する場合も結構多い。厳密な学術用語と言うより、割と文脈依存の言葉だと理解しておいた方が良いだろう。)

さて、この歴史的事実は「200年間他の科学者が見過ごしていたニュートン力学の欠陥を、アインシュタインという人類史上有数の大天才がたった一人気付いた」というストーリーとして語られるべきものなのだろうか?

答えはハッキリ否である。

200年間ニュートン力学が信じられ続けてきたのは、その間にニュートン力学の欠陥が存在していなかったからに他ならない。より正確に言えば、ニュートン力学の欠陥を示唆するような実験結果が存在しなかったからだ。(ここもほんの少し嘘。水星の歳差運動についてはニュートン力学で説明ができなかったという話があるのだが、当時は水星と太陽の間にまだ見つかっていない未観測天体があるのだろうと考えられていた)

相対性理論提唱、すなわちニュートン力学の欠陥が見つかる直接的な契機となったのが、「マイケルソン・モーリーの実験」と呼ばれる光学実験だ。

この実験は簡単に言うと「地球の速度を測ろう」という試みである。

現実の歴史でコペルニクスやガリレオが見出し、『チ。』において数多の主人公らがその解明に心血を注いだように、地球は太陽の周囲を1年かけて公転している。この運動による地球の速度は時速10万kmを超える。

しかもこの速度はあくまで太陽が静止しているとする座標系から見た速度である。地球が太陽系のごく一部であるのと同じように、その太陽系もまた天の川銀河と呼ばれる銀河系の一部に過ぎないのだ。であれば当然太陽系自体も銀河系の中で何かしらの運動をしていると仮定できる訳で、その速度は宇宙全体から見るととんでもない数字になっていると考えられる。

その実態の速度を地球上での光の反射から測定しようというのが、「マイケルソン・モーリーの実験」である。

この実験原理は、簡単に説明すると光のドップラー効果の測定である。

ドップラー効果という言葉自体は聞いたことがある人も多いだろう。サイレンを鳴らした救急車やパトカーが目の前を通過する際、通過前と通過後でサイレンの聞こえ方が変わる現象である。

これと同様の効果を光についても測定するのだ。つまり、地球の進行方向の前方に照射した光と後方に照射した光との速度差を検知しようという実験だ。

これにより、地球が宇宙のどの方向にどれだけの速度で運動しているかを調べられるという訳である。

が、この実験の結果得られた地球の速度はなんと「ゼロ」であった。どれだけ実験精度を高め厳密な数値を測っても、ニュートン力学の理論の範疇からは、「地球は宇宙の中で完全に静止している」という、天動説の世界に逆戻りしたかのような異常な結果しか出てこなかったのだ。

これが1877年の事である。

ただし、この実験で即座にニュートン力学が否定された訳ではない。当時の物理学者のほとんどはあくまで「何らかの理由」で上手く地球速度が検出されないだけで、ニュートン力学の理論の枠組み自体に欠陥があるとは考えていなかった。その「何らかの理由」をニュートン力学の枠組みの中で説明しうる仮説もいくつか提唱された。その代表例がローレンツ収縮という考え方で、宇宙空間における地球の運動の影響で、地球上の物質が極々わずかながら歪みを生じているのではないか?という仮説が提唱された。

ニュートン力学は200年間に渡り問題無く機能し続けた理論体系である。理論自体が間違っていると考えるより理論通りにいかない別の理由が存在すると考える方が自然なことなのだ。

が、それに納得しなかったのがご存知アルバート・アインシュタインである。

アインシュタインはこの「マイケルソン・モーリーの実験」の実験結果を、「高速で運動する物体はその内部の時間と空間が周囲に対して伸び縮みしている」という理論でもって説明した。

これは「宇宙のあらゆる観測者は、変化することない絶対的な空間座標と時間座標を共有している」というニュートン力学上の大前提を大胆に解体する仮説である。

もう少し噛み砕いて説明すると、要は誰かがある場所から1メートル動いたとすると、宇宙のどの観測者からも1メートル動いたように見えるし、その時に1秒かけて動いたとすれば、やはり宇宙のどの観測者からもかかった時間は等しく1秒である、という前提だ。ニュートン力学云々以前に我々現代人が直感的に当然そうだろうと思っているであろう考え方だと言える。

この仮説に基づきまとめ上げた理論体系を発表した論文こそが、かの有名な相対性理論である。相対性理論の「相対性」という言葉は、上で述べた絶対空間・絶対時間を撤廃したことから付けられた名前である。

もちろん、論文発表後に即座に相対性理論が科学界全体に受け入れられた訳ではない。当時アインシュタインは学者としても全くの無名であったし、何よりその理論は余りに大胆でかつ現実的な直感離れしたものだったからだ。

が、近代科学の世界は本質的に実証主義である。

様々な相対性理論を肯定しうる実験結果が見出された事で、ほどなくして科学界はニュートン力学を古典理論として過去のものと捨て去り(と言うと語弊はあるが)、アインシュタインの相対性理論を新たな力学理論として受け入れることとなった。

以上が20世紀初頭に起きた科学界における革命事象である。

ここで重要なのは、この時に起こった科学革命が「マイケルソン・モーリーの実験」による観測結果が直接の契機であり、そしてその実験が当時の最先端技術によって初めて可能だったという点である。

相対性理論の枠組みは先述の通り、「高速で運動する物体はその内部の時間と空間が周囲に対して伸び縮みしている」というものだが、ここで言う「高速」というのは光の速さに近づくほどの速度のことを言う。光はこの宇宙で最速であり、その速度は秒速30万km近くに達する。

逆に言えばそこまでのスケールの物体運動について考えない限りは、ニュートン力学は全く問題無く機能するのだ。そもそもからして、光の速度を捉えれるほど精密かつ厳密な実験が行われない限り、ニュートン力学の欠陥は見えてこないし、相対性理論も必要無かったのである。

事実、19世紀以前にも数々の光学実験が行われたが、そのどれもが古典物理理論の枠内で説明可能なものであり、相対性理論に基づく時空間の収縮効果を考慮せずともしなくてはならない程の高精度な実験は存在しなかったのである。

この事例に見るように、人類の歴史上、科学理論の革命的発展は何度も起こってきたが、そうした革命の多くは、社会全体の技術発展に応じて必然的に起きてきたものなのだと言っても過言ではない。

科学革命の大部分は基本的に、「大天才の登場」や「天啓的な閃き」ではなく、技術発展による観測精度と観測範囲の向上が先行して起きているのである。*1

ただ、より正確な話をしておくと、例えばアインシュタインの場合などは観測による実験事実との整合性とは無関係に「超高速で観測者が動いたからと言って周りの景色が見えなくなるとかそんな事起こって良いのか? どんな運動をしていようが光は見えるのでは?」という、直感的な推測を抱いていたらしいことが知られている。*2

科学理論の大きな発展は、技術の発展に応じた必然的要請が先行してはいるものの、それと同時に根拠無き天才の直感・霊感がまた必要なのだ。

それらの相互作用で初めて起きるものであり、この両輪のどちらが欠けても「科学」という人類の営みは成立しないのだろう。

科学革命は基本的に技術的発展や社会的要請とが極めて密接に連動しており、科学理論の進化そのものが単体で起こる事はほとんど無い。

これは『チ。』において題材とされた、天動説から地動説へという、科学史上でも最大級の革命的大転回についても同様のことが言える。

と、言うより、だ。

科学史上、「社会全体の技術的発展」と「天才らの天啓的閃き」とが手を結ぶようになったの自体が、コペルニクスからガリレオ、ニュートンと続く16〜17世紀の時代になってからようやく起こったことなのだ。

そもそも、コペルニクスが地動説を提唱した16世紀当時とそれ以前、科学を含む学問的な営みは基本的に「思弁」の世界によってのみ専ら行われており、ほとんどの科学理論というのはあくまで理論内部の整合性によって評価された。

「実験観測を行って理論の正しさを検証する」という行為自体がほとんど行われていなかったのだ。*3

端的に言うと、労働者が実際に手を動かして行う労働行為と、貴族階級らの思弁的行為とは基本的に分断されており、後者のみが「学問」であるとされてきたのだ。

この状況が変化していくのがルネサンス以降の急速な社会の発展である。

『チ。』作中でも印象的な描かれ方をした「火薬」「羅針盤」「活版印刷」の世界3大発明に代表されるように、種々の発明品による技術発展が社会全体に多大な影響を与えた。

科学の世界、学問の世界も例外ではなく、天文学、医学、化学(=錬金術)と様々な分野がその影響を受けた。

そうした中でガリレオ・ガリレイにより「外部要因をなるべく排した理想的状況を意図的に作り出し、その中で観測したい現象を繰り返し再現することで理論の検証を行う」という「実験」が発明された。近代科学における実証主義の始まりである。

その後、ガリレオが発明した「実験」を行うため数多の科学者らが、建築家や土木屋、冶金や鋳造の職人らと言った労働者の力を借りるようになり、こうした流れにより科学者と労働者との距離が急速に接近することとなった。

かなり粗いザックリ説明ではあるが、こうした流れがこの時代に科学革命を促し近代科学を誕生させたと言える。

そしてその近代科学の成立過程における中心に常にあったのが地動説と天動説の論争だったのである。

〜〜〜〜〜〜追記〜〜〜〜〜〜

ちょっと気になるブコメ頂いたのでそこだけちょっと追記

EzoWolf 本論とは無関係だけど、相対性理論はマイケルソン・モーリーの実験からではなく マクスウェル方程式に対する深い考察から導出された

2022/07/22 01:55

うあーーーーーーーー言い訳だけど、もし上手いこと記事バズったらここは指摘入りそうだな〜とは薄々分かっていたんだぁぁぁぁーーー。

この指摘は本当にその通りで、正直その辺混同させた書き方して自説誘導のために話を簡単化したなって自覚はある。あるんだけど、流石にこの章にこれ以上労力かける訳にはいかんかったんやぁ見逃しておくれ......。

いや良い。見逃さなくて良い。「良い加減なこと言うとんなコイツも」ってバカにしといてくれ......。

〜〜〜〜もうちょい追記〜〜〜〜

この点に関して他からも言及があったのでもうちょい追記しとくんだけど、アインシュタインの相対論がさも完全にマイケルソン・モーリーの実験ありきかのように書くのは確かに微妙に怪しいんだけど、完全な無関係だったっていうのもそれはそれで嘘なんですよね。

確かに論文自体にはマイケルソン・モーリーの実験についての言及は無くって、「そもそも実験についてアインシュタインは知らなかった」って言ってる人もいるけど流石にその説は正直言ってかなり胡散臭い。アインシュタイン自身も、一部の講演等でマイケルソン・モーリーの実験が着想の背景にあった事を証言してたりもする。

ただこの辺も本人証言自体に割と幅があると言うか、「マイケルソン・モーリーの実験を説明する必要があった」と確かに語ってる時もあれば、逆に「マクスウェル方程式の座標変換が始まりだった」と言ってる時もあって、まあ実際には卵かニワトリかくらいの話なんだと思う。

っていうかこの辺の話をすると、アインシュタインがどう考えてもポアンカレの先行研究について知っていたはずなのにそこへの言及をどうも意図的に避けてるって話があったりして......。

でまあ突っ込んだ話はともかくとしても、この記事内容も確かにバイアスかかってないかって言われたら否定できないとこはあって、「実験事実の重要性」の話のために単純化して書いてるとこはあんだけど、明確に間違った不正確な記述って訳ではないとは思うんですよね。

少なくとも状況証拠的に言えば、アインシュタインがマイケルソン・モーリーの実験とは完全に無関係に相対性理論を完成させたという説は、かなり怪しい話だと筆者的には考えてたりします。逆に「絶対に知ってた」という確定的な証拠もまた存在はしてないのですが......。

2.地動説前夜の歴史背景

地動説の話に入る前に、まずはそれ以前に信じられていたとされる天動説について言及しておく。『チ。』作中でもある程度説明されているが、本記事を読む上で改めて復習しておこう。

人類最古の宇宙理論の1つが、紀元前4世紀のアリストテレスによる同心天球説である。

宇宙の中心で静止した地球の周囲を、月と太陽を含む各種の天体が回転運動をしているというモデルである。

引用元:国立天文台HP 暦Wiki

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/C5B7C6B0C0E2.html

しかしながらこのモデルには問題があった。

それが水、金、火、木、土の5つの惑星である。これらの惑星は単純な回転運動をせず、短いものでは数ヶ月、長いものでは数十年をかけて、奇妙な逆行運動の繰り返しを夜空の中で行う。(追記。ここの記述はちょっと訂正。「数ヶ月」「数十年」は惑星の全運動の周期で逆行運動の期間はもっと短い)

アリストテレスの宇宙理論ではこの逆行運動の説明ができないのだ。*4

この逆行現象に説明をつけて、惑星の運動を予測可能なものにしたのが古代ローマの学者であるプトレマイオスだ。

プトレマイオスは惑星の逆行運動を、主たる第一円の回転と、副次的な第二円の小回転との2種類の運動の組み合わせで説明した。

(ここちょい間違いだったので追記。周天円のアイディア自体はプトレマイオスより以前にアポロニウスという数学・天文学者によって考案されたものとのこと。そこにさらに独自アイディアも組み合わせて理論を体系的にまとめ上げ、定量的な高精度の天体予測を可能にしたのがプトレマイオスのやったこと)

(アップ時に気付いたが、通常の表記とは方向が逆。南から見た図だと思ってくれ)

引用元:国立天文台HP 暦Wiki

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/A5A2A5EBA5DEA5B2A5B9A5C8.html

この第一円を従円(ないし導円)、第二円を周転円と呼ぶ。周転円の運動により惑星は逆行現象を引き起こす訳である。

このプトレマイオスの宇宙モデルに基づく天動説が発表されたのが西暦150年頃であることが歴史研究により分かっている。

それ以降、約1400年間の永きに渡ってこの理論が「正しい宇宙像」として信じられてきた訳である。

現代の科学知識で見れば誤りであるこの天動説は、一体何故それほどまでに長い間信奉されてきたのか。

『チ。』作中ではあたかも常識による思い込みや宗教上の教義に人々の思考が縛られていたからであるかのように(極めて過剰に)描かれているが、実態はかなり異なる。

天動説が信じられてきたのは単純に天体運動を説明する理論モデルとして極めて優秀だったからに他ならない。

上で述べたように惑星の逆行を極めて簡潔に説明できる上に、当時の観測技術のレベルでは定量的にも理論に基づく惑星軌道の予測と実測データと極めてよく一致し、誤差が非常に少なかったのである。

ただし、上記の従円と周転円のみからなる単純な宇宙モデルでは、当時の観測技術の時点でも理論値と実測値との間に大きな誤差は存在していた。

その誤差修正のためにプトレマイオスはさらにエカント点や離心円などのいくつかの仮定の導入を行い、理論を複雑化させつつも予測精度を向上させている。これらの修正プトレマイオス説の詳細についてここでは深くは説明しない。興味のある人は適当にググって調べて頂きたい。

ただし、勿論それでもプトレマイオス説は決して完全なものではない。

天文現象というのは元々、科学における観測対象としては極めて測定に時間のかかるものである。惑星の運動ともなるとその周期は最も短い水星でも3ヶ月、土星に至っては30年という時間がかかる。

2世紀当時であれば極めて小さい値で済んでいた誤差も、時間が経つにつれて段々と大きなものとなってゆき、いずれは理論と観測データとが全く一致しないものとなっていただろう。

が、そうした問題点についてもプトレマイオスは承知していた。将来的に自身の理論が観測データとさらに大きく外れていった時のために、理論計算に使ったパラメータの調整方法までも後世に残していたのだ。

この「微修正の方法を用意している」こともまたプトレマイオス説の秀逸さの1つだった。

こうした種々の工夫により、プトレマイオス説は少なくとも中世以前の観測技術の下であれば、概ね問題無く惑星の運動予測に利用できていたのだ。

確かにプトレマイオスによる天動説は宇宙の描像としては実態とは異なる「近似」に過ぎないが、極めて優秀な「近似」であることもまた確かであり、その優秀さ故にプトレマイオス説は天体現象の基本モデルとして1400年という長い期間にわたり、天文学の世界で重宝されてきたのである。

ただし、それ以前の天文学の世界において、プトレマイオス説が全くの無批判に受け入れられていたのかというと、実はそうでもなかったりする。

『チ。』の舞台であるポーランド、ひいてはヨーロッパ地域においては深く信奉されていたプトレマイオス説だが、そこから遠く離れたインドやアラビア語圏では、中世時代を通じてプトレマイオス説に対する細かな修正や批判的議論が活発に行われていたらしい。

古代において主にギリシャとローマで大きく発展した天文学だが、ローマ帝国の崩壊にともない、ヨーロッパにおいては多くの書物が散逸し、かなり長い間停滞(というより衰退)していた。

それに対しアラビア圏では比較的精度の高い観測データの蓄積があり、また元々優れた数学理論を持っていたインドでは計算手法の洗練が進められ、それらに基づくプトレマイオス説の修正が度々行われていたのだ。

ヨーロッパにおける天文学がプトレマイオス理論の単なる確かめ作業以上の顕著な発展の無かった頃に、東方のアラビア圏とインドにおいては、プトレマイオス説に対する批判的議論がしっかりと蓄積されていたのである。

(上記のセリフはそうした史実を反映していると考えられる)

これらの状況が大きく変化し、天文学(を含む科学全般)の中心地が再びヨーロッパの特に西部に移るようになったのがルネサンス以降である。

アラビアの書物が大量に輸入され、古代ギリシャ・ローマの書物が再翻訳・逆輸入されたことで一気に幅広い学問活動が再び花開いたという経緯がある。*5

それにともない、天文学もまたアラビア圏で活発に行われていた批判的議論を徐々に取り込んでいったようである。

1460年頃にドイツで出版されたプトレマイオス天文理論の解説書には、当時の最新観測データをもとにした理論予測とのズレについて述べられており、理論の欠陥ではないかと指摘されている。

という訳で、地動説がコペルニクスによって提唱される以前であっても、『チ。』作中で描かれるようにプトレマイオス説が全くの無批判に受容されていた訳では決して無いのだ。

ただし、『チ。』の時代は概ね1420〜40年頃と考えられ、当時のポーランドにまでそうした思想や書物が流入していたかというとかなり微妙なところではある。なので『チ。』作中描写も、時代考証的にそこまで間違っているという訳ではない。

というか、そもそもここで私が述べたいのは、そんな細かい時代考証の間違いなどという話ではない。

天動説から地動説への大転回の歴史上、そもそもコペルニクスの地動説提唱の前段階として、プトレマイオス天動説に対する批判と修正とが、天文学上の重要問題として一定数の学者らの間で既に共有されており、そうした問題意識が歴史の必然として地動説の転換へと繋がったのだという点が、ここで私が『チ。』読者らに伝えたい話なのである。

さて、以上の話はあくまで天文学という学問世界内部の話だが、話をもう少し広げて、当時の天文学の発展が如何に外部の要請に強い影響を受けていたかについても触れておきたい。

そもそも天文学は他の学問に比べてかなり早い時期から実用的価値を有していたという側面がある。

1つは「暦算」である。

当時のヨーロッパでは紀元前45年という古代より採用されていたユリウス暦が多くの国でそのまま使用されていたのだが、このユリウス暦がこの当時、実用限界に達し始めていたのだ。

というのも、ユリウス暦で使用される1年の長さが実際の地球の公転周期と微妙にズレていたのだ。太陽暦であるユリウス暦は1年間を365.25日と定義し、通常365日で1年とするところを、4年に一度うるう日を加え366日とすることで1年の長さを調節していたのだが、実際の1年の長さは厳密には約365.242日である。

その差はわずか0.008日、すなわち11分少々である。極めてわずかな誤差に過ぎないが、制定後1000年以上経過する内にその誤差は10日以上のズレとなって現れるようになったのだ。

キリスト教における重要な祝日である復活祭は、春分の日を基準にして制定されるため、この日付けが大きくズレてしまうという事実がカトリック教会にて強く問題視され、改暦の必要性に迫られていたのだ。

そしてその改暦にあたっては今後の1000年で同様の問題が生じることのないよう、より厳密かつ正確な1年間の計測が要求された。

そうした事情により、天文観測技術の高度化と、より正確な天文理論の構築がキリスト教圏の社会全体で強く求められていたのである。

ユリウス暦は1582年に正式にグレゴリオ暦と名付けられた新たな暦に改訂され、現在我々もこのグレゴリオ暦を「西暦」として一般的に日々利用している。

天文学のもう1つの実用先が「遠洋航海」である。

当時既にヨーロッパ社会はいわゆる大航海時代に突入しており、大洋を渡る多くの航路が開拓されていた。

陸地の見えない大洋の真っ只中を長期間にわたって航海する上で、自分達の地図上の位置を知るためには夜空の星に頼らざるを得ない。そのため高精度な星図の作成と、船上でも正確に天体を観測できる道具の発明・改良が盛んに行われていたのだ。

そしてもう1つが「占星術」だ。

いきなりオカルト要素が出てきたなと思われる方も多いかも知れないが、実態としては上記の暦算や遠洋航海よりもはるかに天文学への影響が大きかったらしい。

上でも軽く述べたが、中世ヨーロッパの特に西部ではローマ帝国の衰退にともない様々な学問分野の発展がかなりの停滞の憂き目に合っていた。その際、古代哲学書の多くが散逸したのだが、ルネサンス期に入りアラビア圏で翻訳され読み続けられてきた古代ローマ、ギリシャの書物が、ヨーロッパ側に盛んに再翻訳逆輸入されるようになったのだ。

長い停滞期を経てしまったことで、当時のヨーロッパ社会の知識層では「古代人の方が現代人より賢く正しい知識を備えていた」という常識がかなり強固に形成されていたらしい。

そのため、古代ギリシャ・ローマの占星術書が多数出版されると、今風に言うと「失われた古代帝国の超科学」的に受容され大流行を巻き起こしたのである。

占星術は農業、工業、医療などの様々な分野に広範に応用されるようになり、その結果、時の権力者らはこぞってお抱え占星術師を雇うようにまでなった。

中世後期におけるヨーロッパの天文学を支えていたのは、紛れもなく占星術の流行だったのである。*6

ただし、「占星術」と言っても当時のそれは我々が現代で想像するような「星占い」的なものとはかなり異なる点には注意しておきたい。

当時は、なにがしかのメカニズムに則って天体の運動が地上の自然現象に強い影響を与えていると信じられており、その因果関係を論じることこそが占星術の理論的背景だった。

そもそも太陽の光によって大地は温められ作物は育ち、その太陽高度に伴い季節は巡り天候も変化する。月の位置に呼応して海は満ち引きを繰り返し、そしてその満ち欠けと同じ周期で女性の体は月経を引き起こす。

天空に輝く太陽と月が、自明に我々の人体を含む多くの地上の自然現象と連動しているのである。逆に言えば、他の天体運動が地上の出来事が一切の無関係であると考える方が当時の科学知識から言えば不自然で不合理だったのだ。

今日の目から見ればオカルトでしかないが、当時は真剣に学問として探究されていたのである。

閑話休題。

とにもかくにも、これらの社会的要因によって当時のヨーロッパ社会では、天体観測のための道具や装置が数多く開発・製造され、古今東西の天文学書の出版を後押しし、多くの天文学者らに職を与え、天体観測に多額の予算が投入されるようになっていた訳である。

そんな訳で、時代背景的に天文学は当時のヨーロッパ社会において高い実用価値を備えていたため、大学で学ばれる種々の学問の中でもかなりの花形だったらしい。

なので、確かにキリスト教社会において神学が最高権威であったことは間違いないが、かと言って天文学を志すことが非合理で無意味であるかのような『チ。』の描写は「間違っている」とまで言って良いかどうかはともかく、時代考証的にかなり違和感のある描写だったりする。

(まあポトツキの場合はラファウに万が一でも自分と同じ異端の道を歩ませたくなかったからという説明がつくはつくのだが、それを差っ引いても総じて1巻では「天文学なんてムダ」という空気が細かく描写されている)

ただし繰り返すように、その程度の細かい時代考証でこの漫画の価値はなんら貶められることはない。

ここで私が述べようとしているのは、当時の天文学の発展には紛れもなく社会的要請があり、その社会定要請に基づく技術的発展が、天動説から地動説への転換に繋がったという話である。

という訳で、地動説提唱前夜の天文学をとりまく歴史的背景についてある程度述べたところで、次章では地動説がどのような経緯を経て成立していったのかを、技術発展との連動を軸に概説してみたいと思う。

3.地動説の誕生 – ニコラウス・コペルニクス

ニコラウス・コペルニクス(1473〜1543年)

コペルニクスが地動説を提唱する書籍を初めて出版したのは1543年*7、『チ。』の時代からおおよそ100年後である。ただし、正式出版の何十年も前から概説をまとめたアイディアノートの写本が当時の天文学者らの間では既に広まっており、コペルニクスが地動説という新説を提唱しているという話題は広く知られていたらしい。

ここまで「科学分野における重大な新理論への転換は、観測技術の向上による新事実の積み重ねが重要なファクターとなる」という話を続けてきておきながら論説を後退させるようだが、実はコペルニクス個人が地動説に至った経緯についてのみ言えば、観測データは直接的にはほとんど関係していない。

前章にてアラビア圏では中世時代から既にプトレマイオス説に対する批判や修正が盛んになされていたことについて述べた。

こうしたプトレマイオス説への批判的土壌の醸成に、高精度な観測データの積み重ねとそれに対する理論予測とのズレという客観的事実が大きな役割を果たしていたこと自体は間違い無いが、一方で、批判意見の内容そのものに関してはその多くが、「観測データとの比較」という実証主義的なものよりも、むしろ「理論自体の内部矛盾」という思弁的なものだった。

それらを一言で言うなら「アリストテレス自然学との食い違い」である。

前章の冒頭でも少し触れたが、アリストテレスはプトレマイオスの時代のさらに500年前の時代、古代ギリシャにおける大哲学者である。

現代でも人類史上でも最も重要な学者の1人に数えられており、「全ての学問はアリストテレスから始まった」とまで称される偉人である。

アリストテレスは、天体の運動も含め、自然界のあらゆる現象に対しその原因やメカニズムについて膨大な数の著書を残しており、近代科学誕生以前の世界ではアリストテレスの学説こそが自然学における絶対権威であった。

その権威の大きさは天文学におけるプトレマイオスのそれすら遥かにしのぎ、この世界のあらゆる自然現象はアリストテレスの理論によって全て説明されうるとまで考えられていたのだ。

そしてそのアリストテレス自然学とプトレマイオス天動説との間に、理論の齟齬がかねてから存在したのである。

アリストテレス自然学によると、「不完全」な地上界においてあらゆる物質は「火」「土」「水」「風」の4つの元素によって構成され、それらが時間とともに形を変化させながら生成と消滅を繰り返す一方、第5元素エーテルから成る天上界は、規則正しく永遠不滅の「完全なら世界」を形成しているとされる。

このエーテルにより作られた不可視の透明な球体=天球が何層にも重なって地球の周りを覆っており、月と太陽を含む種々の天体はそれぞれの属する天球に固定されている。この天球が回転運動を行うことで天体もまた円軌道を描いている、というのがアリストテレスの自然学における宇宙像である。*8

引用元:大阪工業大学 情報科学部 新貝研究室HP

https://www.oit.ac.jp/is/shinkai/mainichi/index2018.html

(最も外側が太陽、月、惑星以外の恒星群の天球を表す)

天体が地上の世界ではありえないはずの「終わらない回転運動」を続けていることこそが、天上界と地上界とが全く別の元素から構成されていることの証拠であり、有限の上昇運動や下降運動に対して無限に続く円運動こそが完全なる世界における唯一の運動であるとアリストテレスは考えたのである。

このアリストテレスが描く宇宙像は前章の冒頭でも述べたが、厳密な定量性はおろか定性的にすら惑星の逆行運動について説明できないものである。その不備がプトレマイオスによって修正された訳ではあるが、その一方でこのアリストテレス宇宙論における「エーテルからなる天球の回転運動」という概念自体はその後も継承された。

プトレマイオスはそれぞれの天球には充分な厚みがあり、その厚みの内部にさらにいくつもの小天球が収納されていると考えたのである。これらの小天球の回転運動が前章で説明した周転円の軌道を描いているという訳だ。

このようなアリストテレス自然学を踏襲した宇宙像を考える限り、天体の運動については2つの法則が要請される。

1つは、天体運動はどれだけ複雑化するとしても、その全てが有限個の円運動の集まりとして記述されるというものだ。これは天上界が天球で構成されると考える以上、必ず満たすべき大原則である。プトレマイオス説もこの大原則は満たしている。

もう1つは、その円運動が常に一定の速度を保つ、すなわち天体の運動は全て等速円運動で構成されなくてはならないというものだ。

もし天体の円運動が一定でないとするなら、それは天球の回転が加速と減速を繰り返していることを意味する。天球の回転運動をエーテルによる永遠不滅の完全運動と定義したアリストテレス宇宙論において、非等速運動は(その加減速になにがしかの規則性があったとしても)極めて許容しづらいものなのである。

実はプトレマイオス説はこの2つめの法則を満たしていないのである。

プトレマイオスは自身の宇宙理論を観測データと一致させるために多くの円軌道を複雑に組み合わせたが、そのうちの一部の円軌道においてその運動が一定速度でなかったのだ。

アリストテレス主義者らにとって、等速円運動の原理に違反しているという問題点がプトレマイオス説の大きな欠陥だったのである。

(より正確に言うと厳格なアリストテレス主義者らにとっては等速円運動の問題以前に周転円の存在自体を批判していたりする。アリストテレス自然学ではエーテルのもたらす円運動の中心は宇宙の中心ただ1点でなくてはならず、宇宙のいたる所に位置が移動する円中心がいくつも存在するというプトレマイオスの宇宙はその時点で許容できなかったらしい)

コペルニクスが地動説を提唱するに至った経緯、その心理的動機については、歴史資料にはそこまでハッキリと明言されていないため、正確な所は明確には分かっていない。

が、現在残っている資料や歴史事実を総合して考えた時に、コペルニクスが地動説へと向かう上で最も大きなモチベーションとなったのが、この「等速円運動の原理」ではないかと歴史学者らは推測している。

コペルニクスの地動説もまた観測データと一致させるため、プトレマイオスが使った方法を踏襲しいくつかの補助的円軌道、つまり周転円を導入している。しかしながら天体運動の中心を太陽に置くことで*9、その全ての円運動を等速のものにすることに成功しているのである。

この「等速円運動の原理」の遵守こそが、地動説がプトレマイオス天動説より優れている点の1つであるとコペルニクス自身は論じている。

すなわち状況証拠的にコペルニクスは、観測データの積み重ねや新たな事実の説明などではなく、(コペルニクスよりさらに古代の)アリストテレスによる「等速円運動の原理」を満たした上で、既存観測上の惑星運動について説明可能な宇宙モデルを完成させようと奮闘した結果、最終的に地動説へとたどり着いたという訳である。

ちなみに、コペルニクスは「等速円運動の原理」の要請から地動説に辿り着きはしたものの、一方でアリストテレス自然学に対する厳格な原理主義者だったという訳ではない。

そもそもアリストテレスの宇宙モデル自体が地球が宇宙の中心で静止しているとしているのだ。あくまでコペルニクスが正しいと確信していたのは「等速円運動の原理」についてである。

さて、『チ。』読者の皆さんがご存知の通り、この原理は「等速」どころか「円運動」の時点で正しくない。実際の惑星軌道は作中でバデーニが(史実ではヨハネス・ケプラーが)見出したように楕円形を描いている。

そもそも天球などという物質はこの世のどこにもないし、それ以前にエーテルなどという元素の存在自体が単なる空想である。

「等速円運動の原理」に限らず、アリストテレスの自然学、特に天体論におけるそれは基本的に観測事実にはほとんど根ざしていない。

上で解説した通り、アリストテレスの学説はあくまで万人が「確かに正しそう」と感じられるいくつかの原理から出発し、それらを「確かにそうなる」と思えるよう無矛盾な論理で組み立てることで構築されている。

そうした「思弁的」な演繹による理論構築こそが学問の正しい有り様であるというのが中世以前の考え方だったのである。

そして、そうした自然学の中で、「歴算」や「占星術」という実用側面を持っていた天文学だけが唯一「実際の観測データとの一致」を古代の時代から要求されていたのであり、観測と合致するよう理論の側を修正するという実証主義的な理論構築を古代の時点でプトレマイオスは行っていたのである。

つまり逆に言えば、「等速円運動の原理」という特に観測的な証拠を持たない架空理論から出発したコペルニクスの地動説には、プトレマイオス説を超えるような実証的な側面は無かった訳である。

『チ。』の序盤ではフベルトにせよラファウにせよ、地動説に傾倒する上で「美しさ」や「直感」といった観測事実には依らないかなりフワッとした概念をその根拠にしているが、これらはコペルニクスの地動説提唱に寄せた描写であると考えらればかなり自然な描写なのである。

という訳で、「地動説の成立過程を技術発展との連動を軸に概説」と言っておきながら、その最初期の提唱者が古代の学説理論との整合性に基づいており、直接的には技術発展とは無関係だという歴史事実をのっけから示してしまった訳だが、ここでコペルニクスの地動説提唱においても間接的にではあるが技術発展が大きな役割を示したことについても述べておきたい。

世界三大発明の1つ、『チ。』でも印象的な描かれ方がなされた「活版印刷」である。

前章にて、当時のヨーロッパ社会における知識人らの間に「古代人の方が現代人より賢く、正しい知識を備えていた」という思想が強く根付いていた事について触れた。

これはコペルニクスにしても例外ではない。

しかし、たしかに地動説自体アリストテレスの理論に依拠してはいるものの、地球を中心とした宇宙モデル自体は、アリストテレスやプトレマイオスと言った尊敬すべき古代人の学説なのだ。

では何故「古代人の方が現代人より賢く、正しい知識を備えていた」という思想に縛られていたはずのコペルニクスが、アリストテレスやプトレマイオスらの地球中心説から、太陽を宇宙の中心とする地動説への発想の大転回に至れたのか?

この答えはコペルニクス自身が著書に残している。

以下は地動説提唱の書である『天球の回転について』の序文に書かれた一節である。

そこで私は、宇宙の諸球の運動について学校で数学者が教えているものと異なったものがあると誰かが既に考えておりはしないかどうか調べるために、手に入る限りの哲学者の書物を読む努力をしたわけでございます。そうしてまずキケロのものでヒケタスが地球が動いていると考えていたことを見出しました。その後、プルタルコスの書の中に他の何人かの人達が同じような考えを持っていたことを発見しました。そういう次第で、私もまた地球の運動の可能性について考察を始めた次第であります。

つまり、コペルニクスは「等速円運動の原理」を満たしていないプトレマイオス説は間違いであると確信し、その上で異説の存在を探して古代文献を読み漁った結果、「地球が運動している」という古代の異説を文字通り「発見」したのである。

ここで最も重要な点は「手に入る限りの哲学者の書物を」の一文である。

活版印刷の発明は書物の生産コストを劇的に低下させた。

それにより名著とされる種々の哲学書や自然学の書物が大量に複製され、学問的な「知」に直接触れられる人間の数が爆発的に増大した。大学入学者の数は増大し、学問知識が一般大衆にも広く知られるようになった。

こうした知識層の急速な拡大が社会の近代化に大きく寄与した訳であるが、出版コストの劇的な低下は学問分野に対してもう1つの重要な効果を発揮した。「異端の学説へのアクセスのしやすさ」である。

書籍の複製が手作業の直筆によって行われていた時代、一冊の本を作成するだけで膨大な時間がかかった。*10

そのため複製される書籍は、そのコストに見合った価値を有していなくてはならない。ある程度広く流通する書籍は一定以上の権威を有する誰もが認める「名著」でなくてはならなかったのだ。

すなわち、自然学においてはアリストテレスの書、天文学ではプトレマイオスの書である。

この時代、いかに学者であっても地方の大学の一介の教員ら程度の者達にとっては、権威を持った主流学説以外の学説に触れる方法すら乏しかった訳である。

この状況を変えたのが活版印刷である。

印刷コストの劇的な低下は、既に権威が確立した名著だけでなく、中世時代には忘れられていた古代人の様々な学術書を復活させたのだ。

活版印刷の発明はコペルニクスが生まれた1473年からさらに約30年遡る。ちょうどこの1473年にコペルニクスが青年時代を過ごしたクラクフでも印刷工房が開設された。

コペルニクスがプトレマイオス説の修正に着手する頃には、既に数多くの古代文献がある程度自由に読めるようになっていたのである。

『チ。』ではバデーニらによって地動説が完成された後、3章でその事実を世に残すための希望として描かれた活版印刷であるが、歴史的には順序が逆なのである。

活版印刷の誕生によって様々な学説に触れることが容易になったことにより、コペルニクスは地動説に辿り着くことができたのだ。

というかそもそも論として、プトレマイオス説ですら、ヨーロッパでは活版印刷誕生前は満足に伝わっていなかったという話がある。

中世時代に主に写本され続けられたプトレマイオスの書は、あくまで完成した理論の概要と惑星運動を予測するための計算方法の手順を示したマニュアルだけであり、その理論の詳細な背景や成立過程までを記した完全な書がしっかり天文学者らに読まれ続けていたのはインドとアラビア圏だけだったのだ。

つまり中世時代を通してヨーロッパでは、そもそもプトレマイオス説を批判検証する以前の状況だったのである。

完全なプトレマイオスの翻訳書がアラビア語圏を通じた逆輸入によってヨーロッパでも出版されるのは、15世紀の後半になってからである。そこに至って初めてヨーロッパでもプトレマイオス説の問題点についての議論が可能になったのだ。

という訳でその辺の時代背景を考えると、ピャスト伯のところで働いてたヨレンタはギリともかくとして、大学にいた訳でもないバデーニはどうやってフィロラオスやアリスタルコスの学説なんてもんを知ることができたのかという疑問が発生したりする。

『チ。』の舞台は最終巻でのどんでん返しの性質上、設定的には「異説の宇宙論が異様に強く弾圧されていた、他地方の情報からは閉ざされた一地方」に限定されざるを得ないのだ。

さて、以上の歴史的背景と経緯によって誕生したコペルニクス地動説だが、上述した通り特に新たな観測事実や観測精度の向上などに依拠している訳ではないコペルニクス説には、プトレマイオス説を上回るような実証的な価値は持っていなかった。

プトレマイオス説と全く異なる論理体系によって、等速円運動を満たしたままプトレマイオス説と同等レベルで惑星運動を説明できる理論ではあったので、当時の天文学者らから非常に高く評価され幅広い支持を得たのは事実である。

しかしながら、詳しくは後述するが、コペルニクス地動説は「等速円運動の原理」は別としても、それ以外に膨大な自然学的問題を抱えていたのだ。

コペルニクス自身もそのことは重々承知しており、地動説に合致しうる自然学理論の構築を試みてはいるが、アリストテレスが行うような精緻な論理構築に比べると、コペルニクスのそれは間に合わせのツギハギでしかなく、とても当時の天文学者らを説得しうるようなものでは無かった。

そのため、予測精度が同等でしかないのであれば、大多数の天文学者らにとっては積極的にプトレマイオス説を手放す理由にはならなかったのである。

当時のコペルニクス説に対する高い評価は概ね「非常に興味深い数学的仮説」でしかなく、真なる宇宙の姿を示したものであるとはほとんど受け入れられてはいなかったようである。

(ただし、コペルニクス地動説は等速円運動や予測精度とは全く別の部分で大きな魅力があり、その点こそを本人は自説の正しさの根拠であると考えていた。その詳細に関しても後の章において後述する。)

地動説の次の段階への進展は、別の人間に託された。コペルニクスの地動説発表の3年後の1546年、デンマークにて生まれたティコ・ブラーエである。

4.「観測」と「思弁」の逆転 - ティコ・ブラーエ

ティコ・ブラーエ(1546〜1601年)

天文学者としてティコ・ブラーエが最も偉大だった点は、「思弁」と「観測」とを主従逆転させたという点にある。

これまでも折りにつけ触れていたように、近代科学誕生以前の科学は基本的に思弁の世界であり、「実験による観測結果との整合性」という観点はほぼ存在していなかった。

その中で唯一の例外が天文学だった訳だが、その天文学においてですら、観測行為自体は論理構築に比べて2の次であり、あくまで従属的なものでしかなかったというのが実際の所である。

本記事にて「観測データの蓄積」という単語が何度も繰り返し使用されてきたが、ティコ以前の天文学の世界において、天体観測は新理論の検証や修正、パラメータの再計算などを行う際に、あくまで必要に応じて不定期に行うものでしかなかったのだ。

従来の天文学では明確に思弁が「主」で、観測は「従」だったのである。

そうした当時の常識に対してティコは、真の天文理論は、なにがしかの原理*11から出発しそこから演繹的に構築するのではなく、正確な観測事実に基づきそこから帰納的に導き出されるものだと考えていたのだ。

つまり観測こそが天文理論構築の主体であり、思弁的行為は観測事実を説明する真の理論を見つけ出すための従属物だと考えたのである。

この考えに基づき、ティコは20年以上にわたる「継続的」な天体観測を行い、正確かつ膨大な観測データの蓄積を果たした。このデータが後に地動説の「完成」に繋がるのである。

現実の史実に200年近く先行して地動説が完成する『チ。』作中では、ピャスト伯らの残したデータがティコの仕事の代替となっている訳だ。

ティコがこのような考えに至った経緯について、ハッキリとした理由は分かっていない。

と言うより、そもそも人一人が何らかの思想を持つに至った原因をある1つの事象に求めること自体が歴史の誤謬を生む元ではあるのだが、その上でティコの人生における重要な転機を1つ挙げるとするなら、それは「新星の観測」になる。

1572年11月、夜空の中に1つの「光」が新たに誕生した。

それはカシオペア座の方角の遥か彼方、約1万2千光年離れた宇宙空間で発生した超新星爆発による光であった。我々の銀河系内で発生したそれは、人類の天文観測史上わずか8度めの、肉眼で観測可能な超新星爆発だった。

この「光」をティコは観測していたのである。

この超新星を世界で初めて観測したのは厳密にはティコでは無いが、今でもこの星は「ティコの新星」と一般に呼ばれている。その理由はティコが極めて正確な観測を行い、「光」が天上界に生じたものであること、すなわち「新たな星」であることを発見したからである。

前章にてアリストテレス自然学では、不完全で絶えず生成・消滅・変化を繰り返す地上界と、永遠不滅な完全世界である天上界とに宇宙が二分されることを説明した。

しかし当然ながら天と地は連続的に接続しているので、天上界と地上界とを分割する境界線がどこかに存在するはずである。

一般的にそれは月軌道にあるとされた。月が太陽も含めあらゆる天体の前方を通過するのは肉眼でも容易に分かるので、月が地上に最も近い天体であることは古代から常識であった。そのため月軌道の下方が地上界、上方が天上界と分類されたのである。

アリストテレスの宇宙論に倣えば、月の属する天球が地上界と天上界の境界面となる。

上述した通り、これまでも歴史上7度の超新星爆発が観測されてはいたが、それらの現象は全て大気中で起こる発火現象であるとされてきた。

月上の天上界は永遠不滅の不変な完全世界であるとするアリストテレス説に基づけば、生成と消滅というような現象は、あくまで月下の地上界において起こりうるものだからである。

それに対しティコは、精緻で厳密な測定を行うことで、「光」が月軌道より遥か彼方、アリストテレス宇宙において最も外側に位置するとされる「恒星天球」に属することを見出した。すなわち「新星」が誕生したのだと結論づけたのである。

これは当時の宇宙論に従えばとんでもない結論だ。永遠不滅な完全世界である天上界にて、本来地上界の現象である「生成」が起きたことをこの結論は意味するからである。

そして「光」は、その発生からおよそ1年半後の1574年3月に消えて無くなっている。*12

星の生成と消滅が恒星天球にて起こったとするティコの観測結果は、天上界が永遠不滅の完全世界であるとするアリストテレスの学説を真っ向から否定したのである。

ティコはこの観測結果とその結論をまとめた著書を翌年1573年に出版したことにより、天文学者として不動の名声を得る。27歳の出来事であった。

アリストテレスという大賢人の学説であっても、新たな観測事実によって覆ることがありうる。この経験がティコの学問観に与えた影響は計り知れないものがあっただろう。

ティコの観測に基づく実証主義的な科学哲学の源泉が、この新星発見にあったと推測することはそこまで不自然ではない。

(とは言え、そもそもこの超新星観測自体が個人観測の水準としては極めて高い正確性と精度を有しており、この時点で既にティコは観測行為こそが重要だという信念自体一定レベルで有していたとも考えられる。結局、個人の主義や言動の原因をたった1つの事象に求めることなど出来ないのである。)

そして、この経験はティコ一人だけのものではなく、ティコの著作を通じて当時ヨーロッパ全土の天文学者らに共有された。

「観測」と「思弁」の反転という考えを明確化し、実際に実行に移した第一人者は確かにティコだけであったが、「観測の重要性」という問題意識自体は、天文学界全体に広がり始めていたのだ。

さて、こうした信念に基づき20年以上に渡って継続的に行われたティコの天体観測は、その精度においても従来の最も高精度な観測データと比較してもそれを遥かに凌駕するものだった。

が、一体そのような天体観測がどうして可能だったのだろうか?

そもそも電気どころかガス灯すら無い時代、毎夜にわたり行われる夜間の継続的な天体観測は、それだけで莫大な人件費を必要とする。

観測精度についても然りで、最新技術を投入した大掛かりな観測装置がいくつも必要となる以上、それには相応のコストがかかる。

簡単に「高精度かつ継続的な天体観測」と言っても、それを可能とするにはとてつもない資金力が要求されるのである。

それらを可能としたのは、当時のデンマーク国王だった。

2章で詳しく述べた通り、天文学は占星術としての実用的側面を強く有しており、ヨーロッパにおける占星術の大流行が天文学を大きく発展させたと言っても過言ではない。

当時のデンマーク国王フレデリクII世は、ルネサンス期のデンマークの中でも極めて「好戦的」な国王であり、幾度に渡り周辺国と軍事衝突を繰り返していた。当時のヨーロッパ社会では為政者らの様々な政治的決定に占星術が食い込んでいたが、その中でも「戦争」は最たるものの1つであったのだ。

そうした軍事的要請もあり、元々学問分野への資金援助に高い理解を示していたフレデリクII世は、国策としてコペンハーゲン沖合の小島であるヴェーン島に、占星術と錬金術に関する一大研究施設を設立したのである。

島の天文観測所には多数の最新観測機器や多くの観測員を配置された。島には彼らのための居住施設は勿論のこと、専用の印刷所や製紙工場、さらには観測装置の製作改良を行うための職人工房までも建設され、国中どころか他国からも腕の立つ職人達を雇い集めた。

島に研究所を設立したと言うより、ヴェーン島そのものが研究施設だったと言っても過言では無い。(なお、元々島内には農民が50家族程暮らしていたが、彼らには研究所運営のため重い徴税と研究施設建設への協力義務が課せられた)

このヴェーン島研究所の所長として、27歳という若さにして「アリストテレス自然学の誤りを正す」という大偉業を成し遂げヨーロッパ中に名声を轟かせた若き天才天文学者ティコ・ブラーエが大抜擢されたのである。

と、言うより、そもそもヴェーン島研究所の設立自体、最初からティコありきと言っても良かった。

元々国内でも有数の有力貴族の出身だったティコと国王との間には親交があり、ティコに地方領主の地位を与えようという思惑がかねてからフレデリクII世国王にはあったのだ。また、当時ティコは自身の研究拠点を求めて、海外の研究機関を転々としている最中だった。学問に理解のあるフレデリクII世はティコの才能が国外に流出することを嫌い、早急にティコが満足するだけの研究ポストを用意したかったという事情があった。

そうした諸々の事情が重なった結果、ティコをヴェーン島の領主に据え、そこに潤沢な資金を投入してティコの要求を完全に満たしうる大規模研究施設を設立した訳である。

島の領主に就任して以降、ティコは毎年観測記録に基づく占星術の予告をフレデリクII世に献上している。

とにもかくにも、天文学史に燦然と輝くティコの天体観測は、こうした国家権力の全面的なバックアップの下で達成されたのである。ティコのヴェーン島での天体観測は1576年から1597年まで行われ、その総額費用は金1トン分を優に超えるとティコ自身は語っている。

こうして始まったティコの天体観測だが、その観測には上述の通り、最新の大型装置が大量に投入された。

それらの観測装置は残念ながら1つも現存していないが、当時の資料によると 最大のものでは半径5メートルを越す巨大な四分儀(角度測定器)が製作されていたとのことである。

天文学者として(というより知識階級全般の人間として)ティコが極めて特殊だったのは、これらの観測装置の製作や改良にも積極的に携わっていたという点である。

ティコは天文学者であり観測家であり、そして観測員や職人らに対する優れた現場監督者でもあった。

科学の世界において「思弁」と「観測」が分断され、前者こそが学問であるという固定観念が古代から中世を通じて根付いていたという話は本記事でも繰り返し述べてきたが、元々そうした固定観念の根底にあったのは、貴族らの労働者に対する蔑視であったと考えられている。

手と足をあくせく動かして物を作ったり作業を行ったりするのは平民のする卑しい仕事であり、労働とは無縁の思弁的世界こそが高貴な生まれの貴族階級がなすべきことである、という考えがあったのである。

そのため、天文学においても観測自体は様々な道具に頼っていたにも関わらず、それらの道具作り自体に対しては下賤な労働者階級の者がやることだという認識が、当時の知識階級の常識だったのだ。

であるからして、いかに観測を最重要視しその精度向上にこだわっていたにしても、そうした本来「下々の労働者階級が行う仕事」に積極的に関わっていたティコは、当時の貴族階級人としては相当の変わり者だったのだ。

というか、そもそも天文学者の道を歩むことからして異質だったのだ。

先にも少し触れたが、ティコの生まれのブラーエ家は国王とも親交深い、デンマークの中でも最上位に属する上流貴族の一家である。本来であればティコ自身も、天文学者や占星術師ではなく、彼らを抱える側の為政者となるべき血筋の人間だったのだ。

それを天文学への憧れから家を飛び出し研究機関に職を探し、挙句の果てには職人らに混じって道具作りに精を出し、毎夜のように天体観測に没頭するという訳だから、当時の強固な階級社会においては「変わり者」というよりもはや「異常者」と称しても言い過ぎではなかった。

ティコのこうした背景部分もピャスト伯のキャラクター設定と相似を見ることが出来る。

(とは言え、当時の天文学者は占星術師と同義であり、占星術師は場合によっては国家政治の重大決定をも左右する立場にあった訳で、このシーンもこのシーンで時代考証的には割と微妙だったりする)

また、ティコは先述の超新星観測の前年に、牧師の娘である平民女性と恋に落ち、親族一同の大反対を押し切る形で結婚している。封建制度色濃い当時のヨーロッパ社会において、ティコ・ブラーエは異常なまでに階級の垣根という意識の低い人間だったのである。(そしてそれと同時に、領主という権力的立場を利用し、自身の研究のためだけに平気でヴェーン島の領民に重税を課し、観測施設の建築労働を島民に強制するような人間でもあった。)

思弁より観測を重んじるというティコの革新性は、こうした労働者階級に対する蔑視の薄さもまた背景にあったのかもしれない。

ヴェーン島にてお日夜行われた観測装置の改良作業において、ティコは従来主流だった木製装置にたびたび不満の意を漏らしていた。

大型の観測装置を多数揃えていたヴェーン島の観測所だったが、あまりに巨大な観測装置は自重による装置全体の歪みによって観測誤差が生じる。ティコ自身はそうした装置歪みによる誤差も補正しようと奮闘していたが、木製の観測装置はその歪みが余りに大き過ぎたのである。

最終的には自重歪みを極力無視できるよう、観測装置全般を木製から金属製のものに置き換える方向に舵を切っている。

上記で「最大のものでは半径5メートルを越す巨大な四分儀(角度測定器)」を紹介したが、実はこれはヴェーン島での観測期間の初期に木製で作られたものであり、結局後年は使われなくなっている。最終的には1〜2メートルサイズの金属製の装置群がティコの観測における主戦力となった。

さて、ここで重要なのは、こうした金属製の大型観測装置の作製がどのような技術によって可能となるかである。

当然、高度な金属鋳造技術が求められる。できるなら一体成型であることが望ましい。ティコの求める観測装置には当然そのような高い鋳造技術が用いられている。

しかしこの時代、誰もがティコのような高精度の天体観測を行っていた訳ではない。では、当時の社会において一体成型の大型金属機器の鋳造技術が最も要求されていたのはどの分野であろうか?

答えは「大砲」である。*13

『チ。』作中でも「今後の世の中を変えうる存在」として印象的に描かれていた爆薬(黒色火薬)だが、この爆薬を使った大砲が15世紀半ば頃から戦場で大活躍していたのである。

爆薬を使う大砲は、高火力の爆発に耐えうる強靭な砲身が必要であるため、その強度を得るための鋳造による一体成型技術が急速に発達したのだ。

あらゆる技術の発展は、社会的要請と密接に連動する。科学の進歩が新たな技術を生み、技術の発展がさらなる科学の進歩を促す近代科学では、あらゆる分野において軍事技術とは切っても切れない深い関係がある。

「観測技術」を最重要視するティコの天文学は、その最初期における1例と言えるのである。

という訳で、いかに貴族階級の出身とは言え本家筋とは袂を分かち個人資産でもって研究を続けていたピャスト伯らが史実の150年も前に、ティコの「思弁」と「観測」の思想的転換も、国家レベルの支援体制も、最新の鋳造技術も、そしてそれらを可能とした社会背景も無いままに、一体どのようにしてティコの仕事の代替になりうるような観測データを蓄積できたのかははなはだ疑問である。

閑話休題。

こうして得られた20年以上にわたるティコの観測記録が最終的に地動説の完成へと繋がった訳だが、ティコ自身はコペルニクス説をどのように考えていたのだろうか。

ティコの著作からは数多くのコペルニクスへの賞賛の文章が見当たるが、その賞賛はあくまで当時の天文学者らの大多数の意見と同一のものであった。

すなわち「非常に興味深い数学的仮説ではあるが、真なる宇宙の姿を示したものではない」というものである。

これも後の章で詳しく述べるが、観測至上主義者だったティコは、その自身の主義のために生涯天動説支持者だった。この時点でティコの詳細な観測データは、むしろコペルニクスの地動説に否定的だったのである。

ただしティコの考える天動説は純粋なプトレマイオス説ではなく、プトレマイオス説とコペルニクス説の良いとこ取りをした新たな天動説である。

その詳細については後述するが、先にザックリ理論の概説を説明しておくと、要は以下の図のような宇宙モデルである。

x

引用元:ティコ・ブラーエ「エーテル界の最新の現象について」(1577年)

(中央の小さな黒点が地球を表し、一番外側の帯状の円が恒星群を表す)

宇宙の中心は地球ではあるが、地球を中心として運動しているのは月と太陽と恒星群のみで、惑星達は地球の周囲を回転する太陽を中心に回転している、とするモデルである。

一見するだけでプトレマイオス天動説とコペルニクス地動説の折衷案であることが何となく理解できるのではないかと思う。

ちなみに余談ではあるが、ティコは著作でたびたびコペルニクス説を称賛しているが、その一方でコペルニクスの観測データに関しては手厳しく批判している。

コペルニクス本人による観測は当時水準から見ても極めて杜撰なものだった。100年以上前の時代遅れの観測装置を使い、本人の視力も決して高いものではなかったようだ。

またそれだけでなく、古代文献の信用しがたいデータを無批判に引用し、あまつさえ自説の都合に合うようにいくつかのデータを改ざんした形跡すらあったのだ。

ティコはコペルニクスを理論家としては高く評価していたが、観測家としては信用するに値しないアマチュア天文愛好家未満であると結論づけていた。*14

ティコの実証主義により完成への道筋を作った地動説だが、3章でも述べたように、その出発においてだけは観測とも実証主義とも無縁な、思弁世界によって生み出されているのである。

さて、ここまで何度か本文において「ティコの高精度な継続的天体観測が地動説の完成に繋がった」と述べてきたが、具体的には一体何がどうなって「地動説の完成に繋がった」というのだろうか?

実は、ティコの観測データが直接的に地動説を完成させた訳ではない。

逆説的な言い方になるが、ティコの観測データは、コペルニクス説が天文理論としてはそもそも「完成していない」ことをこそ詳かにしたのである。

しかしながら、そのことを明らかにしたのはティコ自身では無かった。

という訳で物語(?)の主役は、ティコ・ブラーエから次章のヨハネス・ケプラーへと移る。

(ちなみに上述のティコの天動説は、形式的にはコペルニクス説の座標原点を入れ替えただけなので、本質的にその予測能力はコペルニクス説と全くの同一のものとなる。天才的な観測至上主義であったティコだが、残念ながら新理論にたどり着けるような発想飛躍力は無かったようである)

5.地動説の「完成」– ヨハネス・ケプラー

ヨハネス・ケプラー(1571〜1630年)

ティコ・ブラーエの生涯の晩年期、その死の2年前にあたる1600年、彼の元に助手としてヨハネス・ケプラーという名の男がやってきた。

このケプラーこそが、これまで登場したあらゆる天文学者らが縛られていた呪縛を解き放ち、天文理論としての地動説を「完成」にさせた、最後の1人である。

ケプラーがティコの元にやってきた頃、ティコは既に20数年にわたる膨大な観測データを揃えており、これらのデータを元にして従来の数値の誤りを正した完全なる天体運行表を完成させるだけという段階にティコの研究は入っていた。この時のティコに必要だったのは、もはや良い目をもった観測員や腕の立つ技術職人ではなく、膨大な数値データの解析ができる数学に長けた計算者だった。

ケプラーが助手として雇われたのも、その高い数学能力が見込まれてのことだった。

ティコの助手に就任したケプラーが任されたのは火星の軌道計算だった。

くる日もくる日も計算に明け暮れたケプラーだが、ある日とうとう1つの結論に達する。それは、あらゆる既存理論が不完全で不正確なものだという事実だ。

コペルニクスの地動説に基づいても、プトレマイオスの天動説を用いても、理論計算から導かれる火星軌道と実際の観測データとの間に、許容し得ない誤差が生じるのである。

もはや何度も繰り返したように、ティコの観測データの精度は同時代における従来の最高のものをも遥かに凌駕していた。

その精度は、現在の科学技術をもってしても観測主体を「肉眼」に頼る場合において、ティコを有意に上回ることはほぼ不可能だとされている。望遠鏡を用いない、肉眼による天体観測の「理論値」をティコは達成していたのである。

ティコ以前、天文学において理論と観測が「一致する」とは概ね観測角度が10分、すなわち1度の6分の1以内に収まっていることを意味していた。*15

それに対しティコの観測データは、その測定誤差が概ね1分以内、つまり1度の60分の1以内に収まっていたのである。文字通り「桁違い」の精度だったのだ。

古代以来、中世時代を通じてプトレマイオス天動説は、その予測精度という点で言えばほとんど問題無いものだった。散発的に観測事実との食い違いがいくつか指摘されていたものの(そしてそれがプトレマイオス説への批判的風潮を支えてはいたものの)、惑星運動の全体像は概ね説明できていたのである。

そしてプトレマイオス説と同程度の精度を有するコペルニクス説もそれは同じである。

が、ケプラーによる計算は、既存理論を用いる限りどのような方法で計算しても、理論上の火星軌道と実際の観測データとの間に、「8分」という角度の誤差を消すことが出来なかった。ティコ以前の天文学では「一致する」とされていた数字だ。

かつてコペルニクスがプトレマイオス説に代わる地動説を提唱した時、あくまでその論拠は「等速円運動の原則」という根拠無きアリストテレス自然学に依拠していた。

がしかし、ここにきて天文学はとうとう、その「正確性」という観点で既存理論の重大な欠陥を呈したのである。

そしてその欠陥の発見は、ティコの20数年に渡るヴェーン島での観測記録だけが可能としたのだ。

こうしてケプラーは、プトレマイオス説もコペルニクス説も超える、新たな天文理論の構築へと乗り出すこととなった訳である。

科学理論における間違った固定観念を「呪縛」と表現するならば、古代から中世、近代にかけて、天文理論には2つの大きな呪縛があった。1つは「地球中心の呪縛」、そしてもう1つは「真円軌道の呪縛」だった。

アリストテレスもプトレマイオスも、コペルニクスもティコも、後述するガリレオ・ガリレイですら、あらゆる天体運動は真円軌道の組み合わせによって構成されていると信じていた。

誰もがこの「真円軌道の呪縛」からは逃れられず、その結果生じる理論と観測のズレに悩まされていたのである。*16

ケプラーはこうした既存理論に対し、真円以外の軌道も考慮するという大転換によって、あらゆる問題を解決したのだ。

真円軌道の呪縛は有史以前のアリストテレス以来、約2000年に渡って天文学理論を支配してきた。この根深い真円軌道の呪縛から、ケプラーは一体どのようにして逃れられたのか?

が、この疑問に答える以前に、そもそも一体何故そのような呪縛に天文学者らが誰も彼も囚われていたのか、まずはそこから理解する必要がある。

「真円軌道の呪縛」の理由については、本記事で既に3章にて解説している通り、その原因は「天球説」にある。

アリストテレスの宇宙論によれば、天空に輝く種々の天体は、第5元素エーテルの結晶体からなる透明な球体、天球に固定されており、この天球の回転運動によって円軌道を描いているとされる。

これが2000年来の天文理論の原則であり、プトレマイオスもコペルニクスも基本的にはこの天球説を踏襲している。

そしてこの天球説に依拠する限り、天体運動はその全てが真円軌道の組み合わせによって構成されなくてはならないのである。

当然ながら、天球は完全なる架空の存在であり、天球説にはなんら観測事実による証拠は存在しない。

故に、現代的な感覚であれば、そもそも何故天球説などという空想に2000年も数多の天才学者らが縛り付けられていたのか不思議に思うかもしれない。

が、考えてもみて欲しい。

実際に観測記録として天体は2000年間という永劫にも思える年月、規則正しく止まらぬ回転運動を天空で続けていたのである。

第5元素エーテルはともかくとしても、そのような回転運動を説明しようとすれば、そこには自然と「壊れることのない球状(もしくは環状)の硬質な物体」が介在していると考えざるを得なくなる。

むしろ何の支えもない空間中を、天に浮かぶ巨大な物体が大地に落下することもなく、ひとりでに規則正しく回転運動していると考える方が、当時としては不合理で非科学的だったのである。

空気抵抗も真空宇宙の存在も、慣性の法則も万有引力も発見されていない以上、天球説は疑いようのない厳然たる科学理論だったのである。

ではこの天球説をケプラーは如何にして棄却し得たのか?

実は天球説を否定したのはケプラー自身ではない。彼の師であるティコ・ブラーエである。そしてその切っ掛けとなったのは、またもや高精度な天体観測にある。

ティコがヴェーン島での天体観測を開始してから3年目の冬、1577年11月に太陽系に1個の彗星が接近した。

有史以来、天文学史上において彗星の観測はこれまでも何度となく行われてきた。しかし従来の学説では彗星も超新星と同様、永遠不変の天上界ではなく月下の地上界の現象であると考えられていたのだ。

しかし、超新星観測の経験を経たティコがもはやそのような従来説を盲信するはずなど無かった。

ティコは夜空に突如出現した彗星をつぶさに観測し、他の天体との相対距離を厳密に計測した結果、この彗星が遠い天空の彼方から飛来したことを突き止めたのである。そしてその後、翌年1月に彗星が目視では確認できなくなるまで毎日観測を続けたティコは、彗星が惑星や太陽の軌道を通過して地球に接近し、そしてまた天空の彼方へと去っていくことをはっきりと確認した。

要するにこの彗星は、エーテルの結晶体であるはずの天球を見事に「貫通」していたのである。

この彗星観測が、ティコのアリストテレス主義との決別を決定付けた。

まだ「天上界の彼方における星の明滅」と説明できなくもない超新星爆発まではともかくとして、各種惑星軌道の上方と下方を自由に行き来し、天球を何の抵抗も無く貫通する彗星は、アリストテレス宇宙論を完全に破壊した。エーテルから成る天球という空想の存在は、文字通り「空想」に過ぎないと断定された。

この観測結果により、アリストテレス以来約2000年に渡って天文学を支配してきた天球説は葬り去られることとなったのである。

とは言え、天球説の棄却が即座に「円軌道の呪縛」からの解放という訳にはいかなかった。

実際ティコの考案した宇宙モデルは、その概要自体コペルニクス説の座標転換に過ぎない以上、全ての軌道は真円の組み合わせで構成されていた。

少し考えてもらえば分かると思うが、そもそも天球を仮定せずとも、回転運動する物体の軌道を考えようとすれば、自然と真円軌道以外はなかなか想定しづらいのである。

しかしながら、プトレマイオスもコペルニクスをも超える新たな天文理論の完成を命題とするケプラーに、もはや真円軌道を遵守する理由はもはや無かった。

こうしてケプラーは、とうとう2000年続いた「真円軌道の呪縛」を逃れ、真の惑星軌道を見つける作業に着手した。

当初は卵の輪郭を模した形状の軌道が考案された。その過程で楕円軌道が一旦近似図形として導入されたが、この時点ではあくまでとりあえずの仮定だったようだ。

その後も何年にもわたり、様々な試行錯誤を繰り返した過程がケプラーの著作に記されている。

記録からすると1605年頃には既にほぼほぼ楕円軌道の正しさに到達してはいたらしいが、それでもケプラーは最終結論を出すには極めて慎重だった。

それからさらに10余年、様々な自然学的考察と数学的証明を交えた議論の結果、遂にケプラーは1619年の著作にて「楕円こそが唯一にして真の惑星軌道である」と正式に結論づけた。

楕円軌道を用いれば、もはやプトレマイオスやコペルニクスが使用した周転円などの補助円による補正を一切必要とせず、観測の惑星軌道を完全になぞることが出来たのだ。

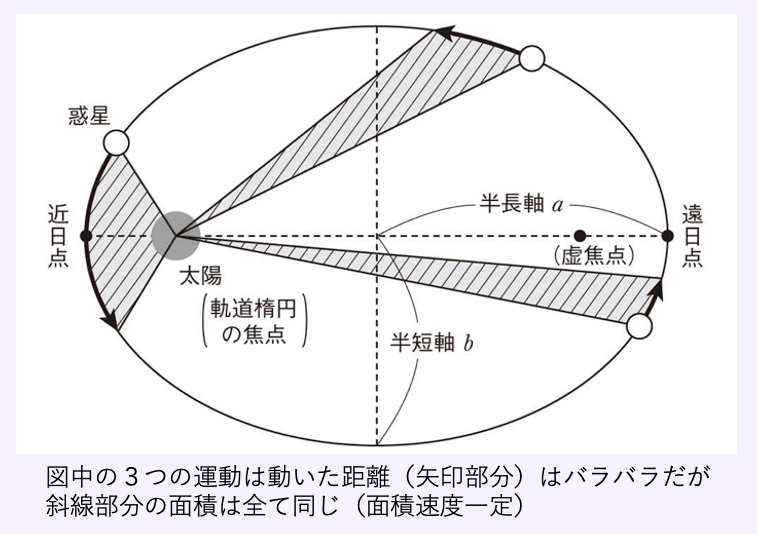

ティコは同時にその惑星の速度に対しても「面積速度一定の法則」という、アリストテレスの「等速円運動の原則」に代わる理論を見出し、軌道の形状だけでなくその運動速度についても観測との見事な一致を果たした。

引用元:高橋憲一「よみがえる天才5 コペルニクス」(筑摩書房)

(ただし上図は極端に楕円と分かりやすく描いたもの。実際の惑星軌道図は肉眼では真円と全く見分けがつかない)

それからさらに8年後の1627年、ケプラーは自身の理論に基づき計算した惑星の運行予測を記したルドルフ表を発表した。

ルドルフ表の予測精度は、それ以前の最高精度の天文表と比較して優に30倍という、桁外れの高水準を叩き出した。

このルドルフ表の発表により、天文理論としての地動説の意義を疑うものは誰もいなくなったのだ。

コペルニクスの地動説発表から、ヨハネス・ケプラーの手により、遂に地動説は「完成」したのである。

さて、このケプラーの大偉業において、ティコの高精度かつ長期間の継続的な惑星観測と、運良く飛来した彗星の観測データとが果たした役割の大きさについては以上の通りである。

科学理論が大きく進展する時、そこには技術の発展と新たな観測結果とが多くの場合先行しているという事実が、よく分かって頂けたのではないだろうか。

が、ここでそうした外的要因だけでなく、ケプラーが真なる理論に到達する上で重要な役割を果たした「内的要因」についても少し触れておこうと思う。

ケプラーはティコから火星軌道の計算を命じられるはるか以前から、元々熱心な地動説の「信奉者」だった。

上述の通り、ケプラーがティコの元で助手として働いていたのはティコ晩年のわずか2年間に過ぎない。ケプラー自身既に30手前という年齢だった。

ケプラーはティコの詳細な観測データを受け継いではいたが、「観測至上主義」というティコの思想自体はその半分しか受け継いでいなかった。

率直に言えば、ケプラーは神秘主義者だったのだ。

大学でコペルニクスの地動説を学び、その理論に感銘を受けたケプラーは、コペルニクスの宇宙モデルの中に神の意思を読み取ろうとした。

地球を含む惑星は何故6つなのか? 惑星軌道の大きさは何をもって決められているのか?

宇宙が美しい幾何学的構造を有していると信じていたケプラーは、神の設計思想を解明することでこれらの問いの答えが見つかるはずだと考えたのだ。

現代科学を知る我々にとっては当然ながら、そこにまともな理由など無い。

惑星の数は当時の観測技術では見つかってないだけでそもそも6つではないし、惑星軌道の大きさは太陽系が形成される時にたまたまそう決まったに過ぎない。

が、後に地動説を完成させる天才ケプラーは、様々な試行錯誤の繰り返しの末に答えを得る(得てしまう)。

各惑星が属するそれぞれの天球と天球の間を、それぞれ異なる正多面体が綺麗に支えているという宇宙モデルだ。

水星天球の外側を正8面体が内接し、その外側に金星天球が外接する。そして金星天球の外側には正20面体が内接し、その外側を地球の属する天球が外接する。

このように6つの惑星の各天球の間を5つの正多面体がピタリと内外接するという訳だ。

引用元:ヨハネス・ケプラー「宇宙誌の神秘」(1596年)

(左図が太陽系全体像。一番外側が土星天球。右図は太陽から火星天球までの拡大図。土星天球と火星天球をよく見ると周転円が収納されていることが分かる)

偶然にもこの仮説に基づく惑星軌道半径の大きさの比は、ピッタリと、とまではいかないもの、観測で得られた値と非常によく一致した。正多面体が5種類しか存在しえないことは既に数学的に証明されているため、惑星が6つしかない事もこの理論で説明がつく。

ケプラーはこの仮説の正しさを心から確信し、宇宙の構造の幾何学的美しさと、それを作った神の設計意図を自分は解き明かしたのだと陶酔した。

そしてそれと同時にコペルニクス説こそが宇宙の真実であるとも確信したのである。

そもそもケプラーがティコの助手になったのも、その動機はこの正多面体宇宙理論の完全な証明を得るためだった。

理論と観測値とのわずかなズレが、あくまでコペルニクスの拙い観測データにその原因があると考えたケプラーは、ティコの長期にわたる高精度データを手に入れたかったのだ。

ちなみに、正多面体理論についてまとめた著作をケプラーから献本されたティコは、理論の数学的な精緻さ自体は評価しつつも、「君の理論を積極的に否定しようとは思わないが、観測で検証できないような仮説を理論の中心に置くのは如何なものか」と現代的観点からすると極めて真っ当な返答の手紙をよこしている。

という訳でケプラーは、元々コペルニクスの地動説、そしてひいては自身の正多面体宇宙理論を完全なものにする目的でティコの下で働き始めたのだ。

そのため、火星軌道を計算する中でコペルニクス説がいざ否定されたとしても、ケプラーの頭の中にはコペルニクスの基本的な宇宙モデルを破棄するという選択肢は無かった。

太陽を中心に6つの惑星が回転しているという基本構造はあくまで保持したままで、その回転軌道を真円から変更するというケプラーの戦略は、コペルニクス説を「信奉」していたからこそ可能だったという面が多少なりとある。

そしてそのコペルニクス説への信奉心は、正多面体宇宙理論という誇大妄想が見せた宇宙の美しさにその源泉があったのである。

この辺が科学史の面白い所だ。

地動説完成への道程を築いたのは、紛れもなくティコの近代科学的な実証主義だった。しかしながら、最終的に真の天文理論を完成させたのは現代的な科学観からするとむしろティコから退行したかのような神秘主義を持つケプラーだった。

確かに科学理論の発展には技術的発展とそれに伴う新たな観測事実が必要不可欠である。

しかし一方で、科学の歴史上、大きく理論が転換するその要所要所では、コペルニクスやケプラーのように、特に根拠の無い直感や誤った根拠に基づく確信が重要な役割を果たすのもまた事実なのである。

ケプラーの理論はその中心に神秘主義はあれど、その真偽は厳密な観測データとの比較によって検証されなくてはならないという実証主義も同時に有していた。

結局のところ、ここで私が述べたかったことは1章の結びの文を繰り返すだけである。

科学理論の大きな発展は、技術の発展に応じた必然的要請が先行してはいるものの、それと同時に根拠無き天才の直感・霊感がまた必要なのだ。それらの相互作用で初めて起きるものであり、この両輪のどちらが欠けても「科学」という人類の営みは成立しないのだろう。

さて、本章の最後に、「楕円軌道の法則」と「面積速度一定の法則」で地動説を完成させたケプラーの、その後の仕事について少し触れておこう。

自身で惑星の真の軌道を算出することに成功したケプラーは、正多面体理論を計算結果に当てはめてはみたものの、その結果得られたのは自身の信じた宇宙像が間違っていたという残念な事実だった。

しかしそれでケプラーが「神による宇宙の設計意図を知る」という当初の目的を諦めることはなかった。これは師であるティコが観測至上主義を深めるに従い、年を経るごとに晩年は占星術への興味を失っていくのとは好対照と言える。

ケプラーはその後、今度は惑星軌道の大きさや周期、速度を様々な方法で音階に当てはめ、楽譜を作り発表した。惑星軌道には何かしらの神の意思による調和が存在するはずだと信じるケプラーは、その調和の証拠を今度は音楽に求めだしたのである。*17

(3:00頃から各惑星の音楽を聞くことができる。皆も実際に聞いてみて「お、おう………」と困惑しよう)

天国のティコもこれには閉口したことだろう。

結局の所、ケプラーは最後まで神秘主義者だったのである。

6.歪められた「科学」の姿

ここまで実際の史実における地動説の成立過程について概説*18してみた訳だが、史実と比較してみると、『チ。』作中でこの過程が約200年先行して起こっているとするのがかなり無理のある設定である事がよく分かるだろう。

コペルニクスレベルの地動説は元々観測データにはよっていない。なのでポトツキがそのレベルの地動説を提唱しだしたのまではまだ良いとしよう。

(とは言えそれについても、アラビア圏のプトレマイオス説批判の輸入や、そもそものプトレマイオスの著作の完全な復活も無しに、当時のヨーロッパでコペルニクス説を先取りできていたとするのはそこそこ無理がある。)

が、それ以降についてはほとんど不可能に近い。

5章でも述べた通り、ピャスト伯とその師が、150年分の観測装置の技術進歩も、国家予算クラスの資金援助も無しに、ティコと同等レベルの観測データを残せるはずが無い。

ピャスト伯が若かりし頃は秘匿的な研究だったらしきことが仄めかされているし、それ以降も国家レベルでの経済支援を受けている様子は無い。また、『チ。』の舞台となった地域では宇宙論の異端研究が特別厳しく弾圧されているという設定であるため、プトレマイオス説の修正を目的としたピャスト伯の研究に公的な援助があったとは考えづらい。

そもそも「継続的な観測データを蓄積する」というティコの試み自体が、コペルニクスの地動説に匹敵しうる天文学の歴史における重要な思想転換であり、そこに至るにもそれ相応のバックグラウンドがあるのだ。

史実においてケプラーは真円軌道から脱した後も、楕円軌道がおおよその正解であると見出すまでに数年の時間をかけている。その後、惑星の全軌道が楕円で記述できると断言するまでにさらに10年以上の歳月をかけているのだ。

バデーニがしたように、「そうか!楕円だ!」と閃きで辿り着けるようなものでも、閃きさえあらば数ヶ月で完成しうるものでも本来は無い。

(ただまあこれに関してはそもそも、漫画という表現形態と「起伏のない地道な観測データの積み重ね」が物を言う科学という題材自体に食い合わせの悪さがあるので、仕方ない部分もある。だからこそそうした「観測データの積み重ね」というドラマにしづらい領域はピャスト伯の過去の仕事として処理し、「閃き」というドラマにしやすい部分だけがバデーニの仕事として描写された訳だ)

そもそもティコによる天球の存在否定という重要な先行研究無しに、一体どのようにしてバデーニは「真円の呪縛」から脱し得たと言うのか。

…………………………と、実際の史実との比較で漫画内描写のあり得なさをいくらあげつらった所で、そんな狭量な歴史考証批判に、大した批評的価値は存在しない。

そもそも詳細な歴史資料が残されるようになった近代以降を舞台にする場合、正しい考証を行おうとすればするほど、フィクションの嘘が入り込む余地は限りなく少なくなる。しかもそれが「知の共有」が何より重要視される学問世界の話であればなおさらだ。

歴史フィクションはある程度のおおらかさが作者にも読者にも求められるものであり、いちいち細かな史実との食い違いを指摘した所で、そんなものは初めから折り込み済みで楽しむものなのである。

漫画の都合でいくらでも歴史の順序を入れ替えるなり100年でも200年でも飛躍させればよろしい。

単に時代考証との整合性をつけるというだけなら、ピャスト伯がティコの観測レベルを可能とするくらいの超人的視力と毎夜の観測に耐えうる超人的体力の持ち主で、バデーニが膨大な数字の羅列からそれらが従う幾何学図形を神のお告げに近いレベルで閃くことが可能なラマヌジャン的能力の持ち主で、そんな人類史上の特異点的異能の存在がたまたま偶然同じ時代同じ国に存在しただけという脳内設定にしてしまえばどうどでも説明はつく。

であるなら、何故私はこうも実際の史実における地動説成立過程について力説したのか。

それは繰り返し述べる通り、「科学」という営みが、学者個々人の才覚と情熱だけでなく、様々な歴史的背景や社会からの要請、技術の発展と密接に連動しており、それらの相互作用で進歩していくものだという事を伝えるためだ。

そうした「科学」の描像を理解してもらうために、ここまで3万字以上にわたって文章を書き連ねてきたのだ。

そして、その上での私の『チ。』への批判は、作中における科学=地動説の描写が全くそうはなっていないという点に集約される。

『チ。』の世界では、社会の要請も技術の進歩も必要とせず、真理を探究せんとする個々人の意思と熱意と探究心だけで地動説が真っ直ぐに完成していく。

確かに人間一人一人の知的好奇心とそれを追い求める狂気にも似た情熱こそが、科学の発展に必要不可欠な原動力なのは間違い無い。が、それはあくまで「科学」という人類の営みにおける一側面に過ぎない。

少なくとも私の目には、『チ。』で描かれる科学の進歩は、科学の分かりやすい一面だけを過剰に理想化した歪なものに映る。

おそらく作者の魚豊氏は、『チ。』の執筆に当たって地動説の歴史についてかなり綿密に勉強したのだろうと思う。

実際、本記事でも見るように地動説成立過程におけるいくつもの重要な要素を的確にピックアップしている部分も確かにある。

が、しかしながら、おそらく魚豊氏はプトレマイオス説の概要や地動説を立証させる証拠などについてはよく理解したのであろうが、よりマクロな「どのように地動説が提唱され完成していったか」の本質的な部分についてはほとんど理解できなかったのだろう。

いや、と言うより、理解しうるだけの勉強をしておきながら、無意識的に理解を避けたか、あるいは理解した上で無視したかのいずれかだ。

漫画『チ。』で描かれるテーマは何か?

それは「知的探究」という「人間の業」の肯定であり、そして「人間の意思の力」の肯定である。

折れない意思の力こそが人生に意義と意味を与え、人生を全うするためのエネルギーを生み出す。その一方でそれは時に暴走し、恐ろしい狂気ともなりうる。その美しさと危うさの両面が、過剰とも言える熱量と鋭利な筆致で、克明に、残酷に漫画の紙面上に描かれ、そしてその上でその両面をひっくるめて力強く肯定される。

それこそが『チ。』という漫画のドラマツルギーの根元であり、多くの読者を魅了する魅力である。

そうした「人間の意思の力」を描くための対比として、人の想いを、意思を挫かんとする周囲の抑圧が、『チ。』では拷問や処刑という直接的な暴力の形をとって何人もの主人公らに襲いかかる。

そんな拷問や処刑の恐怖にも心折られる事なく、宇宙の真理を解き明かさんとする純粋な意思の力を、各章の主人公らは貫き通し、そしてその美しさに我々は胸を打たれる。

そしてそんな人間ドラマと同じ構図が、「地動説」という科学理論に対しても同様に適用されているのが『チ。』という漫画だ。

故に『チ。』で描かれる地動説は、純化された「人間の意志」の力でのみ完成への道をひた走り、それ以外の様々な要素は夾雑物として排除される。いや、むしろ障害物として描かれる。

現実の歴史においては権力者らがこぞって重宝する実用学問として優遇された天文学が、『チ。』作中では過剰に「無意味で役に立たないもの」として描写される理由はそこにある。

『チ。』における地動説は、権力者の庇護のもと莫大な予算の投入により完成されるものではなく、権力によって迫害され抑圧され、それでも人の意思の力で完成されるものでなくてはならないのだ。

『チ。』で描かれた地動説の、科学の姿は、作者の描きたいドラマのために都合良く歪められたイビツなものでしかない。

故に『チ。』という漫画は「科学」という人の営みに対し、極めて不誠実なのでないかと私は思うのだ。

私のこうした『チ。』への不満は、読者諸君、特に『チ。』を愛好するファンにとっては、ある種のイチャモンにも見えることだろうとも思う。

漫画はあくまでエンタメだ。面白いことこそが正義である。

『チ。』は別に歴史ノンフィクション漫画でもなければ、ましてや学習漫画でも無い。

漫画の中で描かれる科学の姿が、現実のそれと一致していなくて一体何が問題なのか? そもそも本来なら複雑な現実の対象物から、描きたいエッセンスを抽出してカリカチュアライズするのはフィクションの定石では無いのか?

そう言われれば返す言葉も無い。

私の批判は、極論を言えば『テニスの王子様』に向かって「こんなのテニスじゃねえよ」と文句をつけているようなものではある。

が、しかしだ。

『チ。』における「科学」とは、『テニスの王子様』における「テニス」と同じようなものであって良いのか? 「科学」を物語の都合で適当に歪めておいて『チ。』という漫画のテーマは本当に成立するのか?

『チ。』作中では、知的探究という行いの意義が、時に人生論として、時に文明論として様々な角度から問われる。また、科学とそれ以外を分けるものは何か? 研究において自説を信じるのは信仰と何が違うのか? そうした科学哲学の領域に関する問答がシリアスに行われる。

それらの問答は、時として唐突に始まっては延々とページを消費することもあり、エンターテイメントと言うよりはメッセージが優先されているように見える節もある。

この漫画はこの漫画なりに、「科学とは何か?」というテーマを真剣に描こうとしているのではないのか?

で、あるとするなら、そこで描かれた「科学」の姿が、ストーリーの都合で歪に理想化されたものでしかないという点は、作品自体に致命的な瑕疵になりうるのではないか?

少なくとも私という一読者にとっては、本記事の批判が正当か不当かに関わらず、この漫画が極めて不誠実かつ不愉快なものだったのは間違いないのである。

さて、自分でも思いのほか筆が乗ってしまい、記事としてフィナーレを迎えんばかりの筆致となってしまった感はあるが、私の思う『チ。』の不誠実さは最初に述べた通り大きく分けて2点あり、ここまでで語った内容はあくまで1点目についてである。

という訳で次章からはもう1点の『チ。』への不満について語っていきたい。

7.弾圧はあったのか? – ガリレオ・ガリレイ

ガリレオ・ガリレイ(1564〜1642年)

さて、新章に入った所でいきなりだが、この記事をここまで読んでくれた強者な皆さんの中には、このような疑問を薄々感じていた人もいるのではないだろうか。

「ガリレオ・ガリレイは?」

一般に「地動説を唱えた学者」と言えば、ヨハネス・ケプラーの名前よりも、と言うよりコペルニクスと比べてもむしろガリレオ・ガリレイの名前の方が有名なのではないだろうか。

しかしながら、ガリレオはコペルニクス説を指示し、その立証に有力に働くいくつかの発見を確かにしてはいるが、天文理論としての地動説の完成に直接には関わっていない。

ガリレオ自身、天体観測を行ってはいたがティコに並ぶような観測データを得てはいないし、真円軌道に拘ったままでコペルニクス説の修正や改良にも手を出していない。その姿勢はケプラーが楕円軌道に基づくルドルフ表を発表してからでさえも変わる事がなく、ガリレオ自身は終生ケプラーの「完成した」地動説には賛同しなかったと言われている。

では何故そんなガリレオが地動説に関わる学者として有名なのかと言えば、それは彼の受けた「異端審問」が理由であろう。

一般に天動説と地動説は「宗教vs科学」という構図として理解されていることが多いが、その最も大きな原因の1つはガリレオ・ガリレイが地動説を支持したことにより異端審問にかけられ、意見を強制的に曲げさせられた歴史事実にある。

これにより「地動説はキリスト教から迫害を受けていた」という認識が世間には根強くあるが、概ねこうした地動説と天動説の理解は間違いであると言って良い。

そこで本章ではまず、『チ。』でも終盤で重要な物語全体の仕掛けとして描かれた、地動説の迫害の有無について詳しく述べていきたい。

キリスト教からの地動説の迫害は有ったのか無かったのか、極論的なゼロイチの議論で言うのであれば、それは確かに有った。がしかし一方でそれは、一般に世間で考えられているようなもの(そして『チ。』作中で描かれているようなもの)では決して無かったし、「弾圧」とまで言って良いものなのかと言えばかなり微妙な所である。

地動説を近代社会において初めてまともに提唱したのはコペルニクスであるが、コペルニクスの研究がキリスト教から弾圧を受けていたという事実は、少なくとも現存する歴史書には一切存在しない。

地動説について公式の書籍で初めて発表したのはコペルニクスが死ぬその直前でこそあったが、その原型であるアイディアノート自体は当時の天文学者らの間で写本が広く回し読みされており、コペルニクスがプトレマイオス説に替わる大胆な天体理論について研究しているという話自体は、生前から学術界隈では既にある程度有名な話だった。

しかしながら、そんなコペルニクスの研究が教会から問題視されたという事実は特に無く、コペルニクスは生涯に渡って自由に研究を続けている。

あまつさえ、1533年にはカトリックの総本山であるローマにて、時の教皇クレメンス7世とその取り巻きらが、同席した学者からコペルニクスの地動説の説明を受けた記録が残っているが、その際も教皇らから特に地動説に反発的な反応があったという記述は特に無い。

コペルニクス自身は理論が概ね完成した後も、世間の反発を憂慮して何年にも渡って地動説の公表を渋り続けていた。

これを「教会からの弾圧を恐れていた証拠だ」と主張する者も一部にはいるが、実際にコペルニクス本人の著作や書簡などを参照する限り、キリスト教の教義や聖書との齟齬について特別に重く考えていた形跡は特に無く、コペルニクスの危惧は、1000年以上定説とされてきたプトレマイオス説を根本から刷新する事に対する学術的な反発に対してが主だったものだったと見るのが有力な説だ。

そもそも、地動説理論についてまとめた書籍を正式に出版すべきだと晩年のコペルニクスの背中を強く押したのは、周囲の友人らであり、そのほとんどは教会関係の聖職者らだったのだ。

地動説についてまとめたコペルニクスの集大成である『天球の回転について』が正式に出版されて以降も、少なくともガリレオの宗教裁判以前に限れば、特にその書が教会により弾圧されたというような事実は歴史書のどこにも記されてはいない。*19

確かに地動説が一部の神学者や教会関係者から聖書解釈の観点で批判をいくつか受けたのは事実である。

代表的な例としては、宗教改革の中心人物であった神学者マルティン・ルターはコペルニクスの地動説について聖書の記述との矛盾点を指摘し、コペルニクスを「この馬鹿者は」とかなり強めに罵倒したという記録が残っている。

しかしながら、それらも当時としてはあくまで対等な言論の場における批判の一形態であり、権力者からの弾圧と言えるようなものでは無かった。

また、もう1点重要な歴史事実としては、2章で少し述べたユリウス暦からグレゴリオ暦の改暦が挙げられる。

前述の通り、ユリウス暦は復活祭というキリスト教における重要な祭日がずれ込んでしまうことが問題視されており、グレゴリオ暦への改暦はローマ教皇庁の主導により行われた。

その改暦作業において、1年間の長さを決める重要な数値データに、当時既に死去していたコペルニクスの残した研究資料が活用されているのである。

改暦という極めて重要な催事においてコペルニクスの研究が参照されていたという事実自体が、カトリック教会がコペルニクスの研究を問題視していなかったことの強力な証左であろう。

公平な歴史認識として、コペルニクスが生前と死後の著作において、キリスト教から宗教的理由によってその研究や言説が弾圧されたという事実は、ほぼほぼ皆無であると言って良いのである。

さて一方で、コペルニクスの地動説発表からおよそ70年後、ガリレオ・ガリレイが地動説提唱を理由として宗教裁判にかけられ、有罪の判決を受けたのは紛れもない歴史事実である。

しかしながら、ケプラーがコペルニクス説の修正案についての書物を出版し、かのルドルフ表を発表したのも年代的にはガリレオの宗教裁判とほぼ同時期のことである。ケプラーがキリスト教からその研究発表について、処罰はおろか警告を受けたという事実すら歴史には存在していない。

では一体何故ガリレオだけが異端審問にかけられたのだろうか?

ガリレオの宗教裁判については、様々な原因が複合的に作用した結果の事態であり、単純に1つの原因に帰することはどうやら難しい。

一因としては、当時まだ賛否両論が入り乱れていたコペルニクス説について、ガリレオ自身が真の天文理論であると断固認めるべきだと強硬に論陣を張った結果、論争が過度に過熱したという話がある。

そしてその論争激化の背景には、ガリレオ自身が教会内部で出世を続け、強い発言力を持つようになっていた事と、それを快く思わない者たちがガリレオを目の敵にしていたという、権力闘争の側面があったのだ。

端的に言えば、聖書の記述と地動説との矛盾は、権力闘争の渦中にいたガリレオを失脚させるための口実に使われたという面が多少なりと存在した訳である。

そもそも「聖書の記述と地動説との矛盾」とは一体どんなものなのか?

前述のマルティン・ルターがコペルニクス説を批判する際に引用した、旧約聖書ヨシュア記10章の一部を本記事でも以下に引用する。

ヨシュアはイスラエルの人々の前で主にむかって言った、/「日よ、ギベオンの上にとどまれ、/月よ、アヤロンの谷にやすらえ」。

民がその敵を撃ち破るまで、/日はとどまり、/月は動かなかった。これはヤシャルの書にしるされているではないか。日が天の中空にとどまって、急いで没しなかったこと、おおよそ一日であった。

https://www.wordproject.org/bibles/jp/06/10.htm

要するに、ヨシュアが「太陽よ月よ止まれ」と天に向かって命じたら、実際に神の手によって太陽と月が動かなくなった、という記述がある訳である。

この一節に基づきルターは「ヨシュアが止まれと命じたのは、太陽に対してであって、地球に対してではない」と地動説を批判したらしい。

この事例に代表されるように、「地動説に反する聖書の記述」とされるものも、その多くは間接的に「太陽が大地の周りを動いている」と読み取れる文言があるに過ぎない。

キリスト教徒であっても、この記述から即座に「地動説と矛盾している」と断定するのは難しいのではないだろうか。

多くの人が誤解しているが(そして『チ。』でも最終巻にて明かされてはいるが)、聖書に「地球が宇宙の中心で静止している」という直接的な文言が書かれている訳ではないのだ。

実際、ガリレオ自身は地動説が聖書と矛盾しているとは考えていなかった。

聖書の記述はあくまで我々愚かな人類にも理解できるように記述されたものであって、そこには分かりやすさを優先した比喩表現や便宜的な表現が多用されているだろうと述べ、こうした矛盾点の指摘に反論している。

聖書をそのまま字義通りに受け取るのでなく、特に自然現象の記述などに対しては読む側が解釈する必要があるとガリレオは主張している訳だ。

この主張は現代的な感覚では極めて受け入れやすい。例えば、仮に現代の理科の教科書で「東の空から太陽が昇り」という記述があったからと言って、その教科書が天動説を教えようとしている訳ではないだろう。

また、さらに言えば、ガリレオは地球を含む惑星運動の動力源が太陽の自転にあるという仮説を立てており、だとすれば神がヨシュアの言葉を聞き入れ太陽を止めた事により、結果的に地球の自転も止まったと考えられるので、聖書の記述とも一致するという反論もしていたりする。

これらの聖書の解釈論については『チ。』作中でもアントニによってセリフ化されている。

とにもかくにもガリレオ自身は、議論はあくまで聖書をどのように解釈するかの問題であり、異端審問にかけられた後であっても、地動説とキリスト教の教えが対立関係にあるとは全く考えていなかったのである。

ただし、こうした聖書の解釈に問題を帰する論法自体が、その時点で一定の宗教問題を抱えていたという言い方もできる。

聖書をどのように解釈するか。全て字義的に受け入れるべきか。解釈の余地を認めるべきか。認めるとしてもどの程度の範囲か。

こうした議論自体、教会内部でも意見は別れており様々な派閥の学説が存在し、そしてそうした議論は神学者らの領分であった。

ガリレオの「自然現象の記述については比喩表現や便宜的表現が多用されていると見るべきで、字義通りに受け取るより観測事実に合わせて柔軟に再解釈すべきだ」という主張は、それ自体が神学論争の渦中に位置するものであり、その中でもかなりラディカルな側の説である。

そうした主張が天文学の領域からなされている、という事実自体が特に保守的な神学者らにとっては「専門外からのでしゃばり」として受け止められ、そうした縄張り意識からガリレオへの敵対意識が教会内で醸成された節がある。

ガリレオの宗教裁判が純粋な宗教問題ではなく権力闘争の一形態という面が強いのは事実だが、その一方で宗教問題では一切無かったかと言えば、それはそれで誤りである。

地動説を計算のための仮想的な数学ツールとしてでなく、あくまで実体を持った物理的真実であると主張する場合、聖書の再解釈問題はどうしても避けられない話ではあるのだ。*20

さて、そんな背景でガリレオの宗教裁判は2度に渡って行われたが、より強い判決を受けたのは2度目の裁判であった。

1度目の裁判では、ガリレオ自身の処分についてはあくまで警告のみに留まり、またその内容も「地動説を断固拒否せよ」などというものではなく、「絶対的真理と主張するのでなく、仮説として研究する分にとどめよ」という程度の比較的穏当なものだったと推測されている。

(ガリレオの1度目の裁判については保管されている判決文自体はかなり苛烈な地動説否定の強制がなされているものの、この文書については後年偽造されたものである疑いが強く、今もって実際の判決文が正確にはどのようなものだったかは謎に包まれている。)

またそれに伴いコペルニクスの書籍が一時的に発禁処分を受けているが、その後しばらくして「あくまで仮説である」という文言を追加するという条件のもとにすみやかに発行が許可されている。

1度目の裁判についてはこのように、ガリレオに対しても地動説全般に対してもその処分はかなり形式的なもので済んでいる。

一方で、2度目の裁判ではガリレオに対し教会の全ての役職を剥奪され生涯にわたる軟禁処分を言い渡されている。

この重い処分の理由として、ガリレオがその直前に出版した『天文対話』という著書にその一因があると推測されている。

『天文対話』の内容は、コペルニクスの地動説を主張する哲学者とプトレマイオスの天動説を信じる哲学者とが4日間に渡ってお互いの説の優位性を議論し合うという内容だ。形式的には両論併記的な構成をとってはいるが、実際には前者が後者を論破するという内容で、コペルニクス説の素晴らしさを主張する目的で書かれたのは読む人が読めば明白だった。

一体その本が何なのかというのだが、ここで話を一旦少し巻き戻す。

1回目の裁判の後、警告に従いしばらくは地動説に関わる言論活動を控えめにしていたガリレオだが、程なくしてそれ以前と変わらぬ態度を取り戻す。

単にほとぼりが冷めたと判断しただけという部分もあるだろうが、このガリレオの無警戒ぶりは時のローマ教皇の代替わりが影響していると考えられる。

新教皇であるウルバヌス8世は、ガリレオとは枢機卿時代からの長い付き合いで、親友と呼んでも差し支えない間柄の人物だったのだ。

ローマ教皇の後ろ盾を得たガリレオに、再度の異端審問を恐れる理由は無かったのである。

がしかし、ガリレオの強い味方だったはずの教皇ウルバヌス8世こそが、結果的にガリレオ失脚の最大原因となる。

『天文対話』出版の相談をガリレオから受けたウルバヌス8世は、出版許可自体は出しながらもガリレオの地動説の主張に対しては「地球が動いているという証拠が得られたならそれにそって聖書を再解釈する必要もあるだろうが、証拠も無いままに地動説に基づく聖書の解釈についてはあまり強く主張しない方が良い」という、比較的穏当で中立的な忠告をしていた。

このウルバヌス8世の忠告が、『天文対話』の作中で、よりにもよってプトレマイオス派学者のセリフとして登場するのだ。

『天文対話』におけるプトレマイオス派学者は、ガリレオの分身であるコペルニクス派学者によって論破されるために創造されたかませ犬に過ぎず、作中ではほぼほぼ道化である。

これを侮辱と受け取ったウルバヌス8世は激怒した。

ガリレオからしたらそのようなつもりは当然無かったであろうが、当時ローマは三十年戦争の真っ只中で、教皇であるウルバヌス8世は国内外の敵対者との政争により、精神的にかなり余裕の無い状況に追い詰められていたという歴史事情もそこにはあったようである。

ガリレオ2度目の宗教裁判は『天文対話』出版の翌年に行われ、そこでは本来親友であったはずの現教皇からのガリレオに対する擁護は一切なく、またガリレオ自身への軟禁処分と共に、『天文対話』の無条件の禁書処分が言い渡された。

ウルバヌス8世が『天文対話』を侮辱と捉えたという話自体は、実際には確たる物証がある訳ではないのだが、状況証拠的には極めて信ぴょう性の高い説として当時から広く語られている。

結局の所、ガリレオが受けた宗教裁判は、形式的にこそ地動説に対する異端審問であったが、その実態は教会内部の権力闘争と、ガリレオ自身の迂闊さと、ローマ教皇の個人的動機と歴史的背景とが複雑に絡み合ったものだった訳である。

ガリレオの宗教裁判そのものにおいては、地動説は口実的側面が多分にあったのは状況証拠的に事実であろうが、しかしながら一方で、実際に有罪判決を受けたという事実は残る。

ローマ教皇庁からは地動説の禁止が布告され、ガリレオ自身の著書やコペルニクスの著書以外にも、地動説について書いたいくつかの書物が、比較的軽めで形式的なものがほとんどだったとは言え処分対象とされた。

ガリレオとは直接関わりのない学者らに対しても一定以上の萎縮効果があったようで、当時地動説を熱心に支持していた哲学者のルネ・デカルトは、ガリレオの裁判の結果を伝え聞くと、慌てて執筆中の著書の出版予定を断念し、地動説に関する記述を書き直すはめになっている。

(このデカルトの大慌てが逆説的に地動説全般への弾圧が特に無かったことを示しているとも言える。教会でも公然と議論されていた地動説がまさか異端審問の対象だとは、判決を知る直前まで全く思ってなかったのである)

その後も、特にイタリア国内の教会関係者らは内心ではコペルニクス説を支持していても公言できない状況が続いたという。

現在でも一般に信じられている「キリスト教の地動説への弾圧」のあらましは以上の通りである。故に、弾圧が有ったか無かったかの2択で言うのであれば、それは確かに有った。

しかしながら前述の通り、同時代のケプラーも含め、地動説を理由に異端審問にかけられた天文学者は、少なくとも記録上ガリレオ・ガリレイ以外に存在せず、その範囲は極めて限定的かつ形式的なものに過ぎなかった訳である。

という訳で、一般的に世間で広く信じられ『チ。』作中でも描かれるような、地動説への苛烈な弾圧はそのほとんどが虚構であり、基本的には存在しなかったと言って良い。

そして『チ。』自体はこの「世間の誤解」を物語全体の「仕掛け」に使い、最終巻にてどんでん返しを演出すると同時に史実との整合性を図っている。

が、確かに仕掛けとして面白さはあるし、またノヴァク周りの人間ドラマに関しても極めて重要に機能しているものの、一方でこの設定によって『チ。』の舞台が「異説の宇宙論が異様に強く弾圧されていた、他地方の情報からは閉ざされた一地方」に限定されることとなり、作中の様々な描写が設定的に破綻をきたしているように思う。

「史実との整合性」という面ではむしろデメリットの方が多いように個人的には感じるのだが、どうだろうか。

まあそんな話はどうでも良い。

私がしようとしている漫画『チ。』に対する批判の2つ目は、「地動説と天動説」の対立をさも「宗教と科学」の対立かのように、単純化し矮小化しているという点だ。

それは単なる「弾圧の有無」という程度の話ではない。

「じゃあ何のためにこの章書いたの?」と聞かれると、実は「折角だし一応この辺の話もちゃんとしといた方が良いかなと思って……」と歯切れの悪い回答しかできないのだが、とにもかくにも『チ。』批判の本論は次章へと続く。

と言いたい所だがその前に、折角ガリレオ・ガリレイについての章なので、ガリレオがどのように地動説に対して寄与したかについても補足的に触れておこう。

そもそもガリレオがコペルニクス説に傾倒するようになったのは、望遠鏡がその原因であった。

1608年にオランダで発明された望遠鏡をいち早く複製したガリレオは、その観測対象を夜空の星々に向けた。

その結果、当時の常識を覆すような驚くべき発見が次々になされ、1610年に種々の観測結果をまとめた書籍を出版したことで、ガリレオは一躍天文学者として不動の名声を得ることとなる。

ガリレオが望遠鏡で得た観測結果の多くが、コペルニクス説に有利な証拠となるものだったことで、ガリレオは一気にコペルニクス説支持者となった。

それら観測結果の全てを列記していくと話が長くなりすぎるので、重要な2点についてだけここでは示す。

ガリレオの報告によれば、月面には肉眼では見えない細かな凹凸が存在しており、その表面には山や谷や丘がいくつも観測できたのだ。

「永遠不変の完全世界である天上界」というアリストテレス以来のドグマは既にティコの超新星と彗星の報告によりかなり揺らいではいたが、この観測事実がそこにさらなる決定打を与えた。

月も完全な球体ではなく、地上と同じように複雑な地形を持った不完全な大地であることが判明した訳である。

この観測事実はコペルニクス説に対する直接的な証拠には成りえないが、観念的には大きな後押しとなった。

と言うのも、元々コペルニクス説は地球が火星や水星らと同じ惑星の1種であると考えるため、論理的枠組みとして「地上界」と「天上界」とを分けるアリストテレスの世界観とは相性が悪かったのだ。

故に、この天地を二分する理論に大きな亀裂を与える月面の報告が、地動説普及に重要な役割を果たしたのである。

もう1つが『チ。』作中でもおなじみ「金星の満ち欠け」である。

何故か『チ。』ではバデーニとヨレンタの反応から金星の満ち欠けという現象自体は既によく知られているものであるかのように描かれていたが、実際にはガリレオの望遠鏡観測によって初めて発見された事象である。

(作中のこの近辺のシーンは、科学考証に対して予防線を周到に張る傾向にある『チ。』にしては珍しく、ストレートに矛盾のある描写が続くので結構謎だったりする)

『チ。』作中で解説されている通り、満ちた金星はプトレマイオス説では有り得ない現象である。そのためこの観測結果は、当時既に天文理論としてはかなり劣勢に立たされていたプトレマイオス説に対する最後の一撃となった。

このガリレオの報告によってプトレマイオス説は完全に棄却され、天文学者らの総意として古代の間違った理論としてみなされるようになったのである。

ただし、詳しくは後述するが、この金星の満ち欠けに関しては、プトレマイオス説の否定にはなっても実はコペルニクス説の証明にはならないという点に注意が必要である。

このようにガリレオ・ガリレイは、地動説そのもの理論内容の発展については特に何ら寄与した訳ではないが*21、地動説に有利に働く物的証拠を多く見出している。

また、これも詳しくは後述するが、地動説の重要な自然学的矛盾点についてもその解消に寄与しており(むしろこちら方が重要だったりする)、これらの業績により今でも地動説成立の立役者の一人として数えられている訳である。

そしてここでも重要なのは、そうしたガリレオの重要な業績が「望遠鏡の発明」という技術発展によって初めてなされたのだという歴史事実である。

当時ガリレオがアリストテレス学派に対して宛てた書簡の中で「アリストテレスでも望遠鏡を持っていれば考えを変えたはずだ」と記されている。

この主張が、実は科学史を思想的に見る上で非常に重要なのである。

従来の学問世界の考え方では、古代の偉人の学説の誤りを正してより真実に近い理論を打ち立てるためには、古代の偉人より賢くなければいけないと考えられていた。しかしここでガリレオは「そうではない」と主張している。自分がアリストテレスの学説を否定できるのは、アリストテレスよりも賢いからではなく、アリストテレスの時代には無かった道具によって観測範囲を広げられたからだ、と言っているのだ。

現代に生きる我々からすると極めて当然の考え方のように思えるが、これまでも繰り返してきた通り、現代科学に比して「観測」の重要性が「思弁」よりも圧倒的に低く見られていたのが中世までの学問世界だったのである。

「過去の偉人を賢さで上回らなくとも、観測技術の向上によって科学を進歩させることができる」

このガリレオによるパラダイムシフトこそが近代科学の萌芽だったのである。

であるからして、「金星の満ち欠けを観測すれば地動説を立証できる」と理論先行でその一点だけピンポイントで観測し、しかもその観測が異常に視力の良い人間がたまたまそこにいたから可能だったという『チ。』の描写に、そこはかとない歪さを感じる訳である。

(ただまあコレに関しては、地動説の完成に当たってオクジーにも何らかの役割を果たさせないといけなかったのと、それを起伏のない長期的な観測でなく人間ドラマに絡めやすいようイベント的に消化させたかったという漫画の都合があったのはよく分かる。それを「異常な視力」と「金星の満ち欠け」とで上手く解消したという点に関して言えば悪くないアイディアだなと思う)

追記

記事公開後「ジョルダーノ・ブルーノは?」というコメントをいくつかもらった。地動説を支持していたブルーノが異端審問によって火炙りに処せられたのは確かに事実だが、ブルーノの場合は「地動説を支持していた"から"処刑された」のではなく「処刑された異端者が地動説"も"支持していた」というのが正しい。

キリスト教の教えにかなり全方位で噛みつきまくってた狂犬の数ある噛み付き先の中に、宇宙論もあったというだけの話で、教会側からしても宇宙論の比重がどこまで大きかったかは疑問。ちなみにブルーノの処刑理由となった24の罪状、以前にどこかで確認したが私の記憶が確かなら、少なくとも直接的に地動説についての罪状は含まれていなかったはず。

8. 天動説 対 地動説

本記事ではここまでの記述で「詳細は後の章で後述する」として説明を後回しにしてきた箇所がいくつかある。特にコペルニクス説の自然学的側面での問題点などについては詳しい説明を避けてきた。

本章では、ここまでで省略してきたそれらの部分について詳しく述べ、天動説と地動説それぞれの理論としての優位性について比較してみたいと思う。

まず最初にだが、コペルニクスの地動説提唱の背景として「プトレマイオス説では正確性を向上させるために周転円がいくつも導入されていった結果、時代の経過とともに理論があまりに複雑化していった。そのため正確性にはやや劣るものの単純明快な地動説がコペルニクスによって考案された」と説明されることが多い。

割としっかりした科学史の本でもこうした説明に出会うことがよくあるが、実際にはこれは誤解である。

プトレマイオス説に微修正を施した理論モデルが(主にアラビア圏で)いくつか考案されたのは事実だが、実際の惑星運動予測の計算ではプトレマイオス自身のオリジナルモデルが専ら使用されており、古代から中世を通じてその正確性が理論の複雑さと引き換えに向上されたという事実は特に無い。

また、3章でも述べた通り、コペルニクスが地動説を考案したのはあくまで「等速円運動の原理」を満たすためであって、プトレマイオス説を単純化しようとはしていない。

そもそも、プトレマイオス説に比べてコペルニクス説が特に理論としてシンプルだという事実自体がまずもって存在していない。

コペルニクス説でもプトレマイオス説と同様に、観測データと合うよう惑星軌道に対して周転円などの補助円が導入されているが、全惑星の軌道の記述に使用した円の数は、プトレマイオス説に比べてむしろコペルニクス説の方が多くなっている。

「複雑化したプトレマイオス説の問題を解消するために、コペルニクス説は単純化された宇宙モデルを考案した」というストーリーは、20世紀の終わり頃まで科学史の専門家らにも広く信じられていたため、最近でもこの説に基づいて書かれた科学啓蒙書を割とよく見かけるが、現在では完全に否定されている。

地動説が真に単純化されるためにはケプラーの楕円軌道の登場を待つ必要がある。

さて、理論として特に単純化されてもいなければ、予測精度が向上した訳でもないコペルニクス説の利点とは何なのだろうか?

「等速円運動の原理」を満たすという特徴を持ってはいるが、既に説明した通り元々この原理自体、特に観測で実証された訳でもなく、後にケプラーによって棄却される誤った理論である。

では現代的な観点で見た時、プトレマイオス説に比べてコペルニクス説には何の利点も無いのかと言えば、そういう訳でも無い。

コペルニクス説には「正確性」とも「理論の簡潔さ」とも異なる、理論の魅力が存在するのだ。

プトレマイオス説では基本的に惑星軌道は全てそれぞれ独立に決定される。

惑星の逆行現象を周天円の運動とで説明するため、地球からの惑星の見え方は従円と周天円とのサイズ比が同じであれば軌道全体の大きさはどのようなものであっても同一となる。

そのため、惑星軌道全体について一意に決定することはできず、各惑星と地球との位置関係に関しては一切議論することができない。

それに対しコペルニクス説の場合、周天円はあくまで観測データとの一致のための補助円であり、惑星の逆行現象自体は、各惑星と地球それぞれの公転軌道の違いで説明されるので、自動的に惑星軌道の位置関係が地球も含めて一意に決定される。

これによって宇宙全体(正しくは太陽系全体)の構造の推定が可能になるという魅力がコペルニクス説にはあるのだ。

こうしたコペルニクス説の魅力は、あくまで「説が正しいとしたらこういう事も分かるようになる」というものであり、そもそもの説の正誤そのものに直接関わるものではないという点に注意は必要だが、宇宙の全体像を描くことで初めて原因が説明可能となる現象がいくつかあったため、間接的には説の正当性の補強にもつながっている。

一例として、惑星の逆行運動について水星と金星、火星と木星と土星とで異なる挙動を示すことが知られていたが、プトレマイオス説ではこの違いを「それぞれの惑星固有の性質」としてしか述べれなかったが、コペルニクス説であれば「地球軌道の内側にあるか外側にあるかの違い」として説明可能となる。

このような利点がコペルニクス説には存在しており、中でも最も重要なのは惑星運動の周期性が軌道の大きさと相関していた点である。

惑星運動の周期は水星が最短の88日で、土星が最長の29年。すなわち水星が88日間隔で同一の運動をするのに対し、土星が天空上で全く同一の位置に来るには29年もかかる訳だ。

この周期の長さが、プトレマイオス説ではこれまた「それぞれの惑星固有の値」であるのに対し、コペルニクス説は「軌道半径の小さな順で周期も短い」と説明することができる。

繰り返すようにコペルニクスが地動説を導き出したのは「等速円運動の原理」がその動機だったが、一方で地動説の正しさを確信したのはこの惑星の周期性と軌道サイズとの相関を見出したからだと考えられている。

この発見を自身の著書でも「宇宙の驚くべき均衡」であり「調和的結合」だと絶賛している。発見時の感動は相当のものだったようである。

上記のようなコペルニクス説の利点を踏まえて『チ。』を読み直すと、1章におけるラファウとフベルトの既存理論に対する不満と地動説に対する感動に対する解像度が上がる。

ただし、『チ。』のこの辺りの描写は、前述の「複雑で煩雑なプトレマイオス説と、単純で簡潔なコペルニクス説」という歴史誤認による虚構の対比も意図的に混同している節があったりするので注意が必要だ。

コペルニクス説にはこのようなプトレマイオス説には無い利点が存在してはいるが、繰り返すようにそれが地動説の正しさの決定的な根拠には成りえない。精々「比較的有利な点」という程度だ。

そもそも、実際には関係のない6組の数字がたまたま相関している事くらい世の中にはいくらでもある。一見意味のあるように見える疑似相関をことさらに強調し、実際にはありもしない「世界の真実」を信じさせるのは陰謀論でよく使われる典型的手法だ。*22

科学者にとって疑似相関との戦いは永遠の課題なのである。

さて、これまでの議論を総合すると、プトレマイオス説とコペルニクス説とでは理論の複雑さも正確さも同等レベルであるなら、説明可能な現象が多い分だけコペルニクス説に分があるように感じられるかも知れない。

だがそれは結論を急ぎすぎだ。

コペルニクス説にはその程度の利点を軽く吹き飛ばすほどの根本的な問題点を抱えていたのだ。

本記事でも何度か軽く触れてはいるが、それは当時信じられていた自然学上の学説との種々の矛盾である。

第一の問題点は「地球の運動の証拠が無い」という点だ。

この文言だけ聞くと「運動の証拠は確かに無いが、静止の証拠も別に無いではないか」と思われるかも知れないが、運動と静止とでは求められる証拠の質が違いすぎる。

アリストテレス自然学の学説によれば、物体の自然な状態は「静止」であるとされる。「運動」は外部から力を加えることによって初めて生じる不自然な状態であり、一度「運動」状態に置かれた物体も継続的に力を与え続けなければすぐに元の自然な「静止」状態へと戻る、という訳だ。物体の自発的な自然運動は唯一落下運動に限られる、とされる。

現代人は中学理科で「慣性の法則」について学ぶため、このアリストテレスの理論が間違っていることを知ってはいるが*23、そうした教育が無ければほとんどの人はこの理論に賛同するであろう。

空気抵抗も摩擦抗力も定式化されていなかった当時の科学理論では、特に理由が無ければ静止していると考えるのが自然であり、不自然な運動状態を仮定するのであればそちらにこそ証拠が求められるのである。

当時既に地球の大きさについてはかなりの精度で正しい数字が算出されていた。そのため自転運動を仮定した際の地表面の速度は当時のデータからも正確な数字を算出することが可能となるが、その値は時速1700kmにまで達する。

そのため「このような超高速運動が実際に地表で生活している我々に知覚できないはずがない」という反論が地動説には向けられる。

地球が本当に自身で回転しているのなら、我々がその場でジャンプしても同じ場所に着地するのは何故か? 大砲の弾道距離が東の方角に向けて撃っても西の方角に向けて撃っても同じになるのは一体何故なのか?*24

こうした疑問にコペルニクスはほぼまともに答えられていなかったのである。

第二の問題は「地球の運動の動力源を説明できない」という点だ。

上述の通り、当時の理論では静止状態こそが自然な状態であり、運動状態が継続しているならそこに何らかの力の源泉が存在している事になる。

もしも地球という超巨大な大質量が人類開闢以来、運動状態を続けているのであれば、そこには莫大なエネルギーの動力源が必要となるはずだが、それが一体何なのか皆目検討もつかないのである。

逆に言えば、だからこそ何千年にも渡って天上で運動を続ける天体について説明するに当たって、アリストテレス理論ではエーテルという架空元素と天球という架空物体の存在が要求されたのである。

地球の地表上が空気によって覆われているのは証明するまでもない自明な科学的事実であり、天上界から伸びた天球の柱が天と地とを繋いでいる、というような事実は当然ながら世界中のどこでも観測されていない。

コペルニクスの理論において地球運動の動力源については完全に謎のままとされているのだ。

第三の問題は「落下理論」についてである。

物体が特に力を加えなければ上から下に落下するのは極々自明な自然現象である。

我々が暮らす大地が全体として球体の形状となっている、すなわち大地が「地球」であるという科学的事実は、古代ギリシャ時代にて既に発見されていた。

(余談だがコロンブスの伝記で時折「当時は地球が平らだと信じられていたのでコロンブスはバカにされた」と書かれたりするがこれは完全な嘘である。一般大衆はともかくとして当時でも知識層では地球が球体であることは常識だった。コロンブスがバカにされたのはその地球の大きさを有り得ないほど小さく見積もっていたからであり、地球の裏側に未知の新大陸でも無い限り、大洋のど真ん中で水も食料も尽きて全滅するだけだと批判されていたのである)

では何故、地球の裏側から海の水は流れ落ちてしまわないのか? 地球の裏側とまでは行かなくとも、町から町へ少し移動した程度で大地は坂道となるはずだが、何故常に平坦なままなのか?

これに対しアリストテレスは、物体の落下は「上から下へ」という直感的な一方向の現象ではなく、「地球中心に向かって」という三次元的な現象であると説明したのだ。言い換えれば、そもそもの「上下」という概念自体を「地球中心とその外側方向」と定義し直したのである。

そしてその上で、全ての物体が落下する地球の中心こそがこの宇宙の中心でもある、と解釈した訳である。

なのでアリストテレス理論は、「地球が宇宙の中心に存在するから物体は全てそこに向かって落下する」という説明より、「全ての物体は宇宙の中心に向かって動こうとする性質があり、その宇宙中心が地球の中心と一致している」と説明するほうがより正確な理解となる。

そのため、コペルニクスの地動説に従うと、「全ての物体がそこに向かって動こうとする」という宇宙で唯一の原点が、常に宇宙の中で位置を変え続けている、というかなり不自然な宇宙像を想定しなくてはならなくなる。

この問題点に関してコペルニクスは「宇宙における運動の中心は太陽であるが、重さの中心は地球である」という説明をとっているが、率直に言ってその場しのぎ感は拭えない。

一般的に地動説の革新性について「神の作り給うた地球こそが宇宙の中心であるという旧来の考えを覆した」と説明されることも多いが、何のことはない。当のコペルニクス自身が結局のところ「地球は運動の中心で無いにしても、何らかの宇宙中心で無くてはならない」と考えていた訳である。

コペルニクスの地動説に対する当時の評価において「惑星運動を記述する数学的仮説としては非常に優秀だが、それが物理的な真の宇宙像であるとは認められない」という意見がマジョリティだったのは、こうした問題点がほとんど解消されていなかった事にその理由があった訳だ。

コペルニクス説が発表された16世紀中頃、ニュートンの運動方程式はおろか慣性の法則すら見つかっていなかった当時、地動説を合理的に説明するには余りに物理学が未発達だったのである。

(と言うよりも、ケプラーが地動説を完成させて以降、天文理論と自然学との致命的とも思える齟齬を解消しようとして、近代物理学が急速に発達していったという面がある)

4章にて、「ティコ・ブラーエは実証主義者であるが故に生涯天動説論者だった」と述べたが、これも上記の問題点による所が大きく、大地の運動の証拠となりうるようなものが実際に観測されない以上、そんなものを仮定する訳にはいかなかったのである。

またさらに、ティコ自身の天体観測もまた地動説に不利なデータとなった。ティコの観測からは恒星の「年周視差」が確認出来なかったのである。

地球が太陽の周囲を1年かけて公転しているのであれば、必然的に夏至と冬至(もしくは春分と秋分)ではその軌道直径分だけ地球の位置が変化している事になる。であるなら、夏至と冬至とでは惑星以外の恒星についてもその観測位置がかなり大きく変化していなくてはならないはずだ。

にも関わらず、そのような年周視差はティコの観測データからも一切見出せなかった。北極星ですら、その季節に関わらず夜空の中で寸分違わず同じ位置で輝いていたのだ。

この問題はコペルニクス自身も承知しており、それに対して恒星天球が地球から遠く離れているせいで観測できないだけだと説明している。

しかしながら、もし本当に年周視差が観測できない程に恒星と地球の距離が離れていると仮定すると、その距離は最も小さく見積もっても地球半径の数百万倍という遠大な距離となってしまう。つまりコペルニクス説の描く宇宙は、宇宙中心である太陽の周囲を地球を含む6つの惑星が比較的近くで回っており、その外側には何一つ存在しない無意味な空間が途方もない距離で広がり、その彼方に恒星天球が存在する、という構造となってしまうのだ。

必ずしも否定する材料も無いが、直感的に言ってかなりバランスを欠いた極端な仮定ではあろう。素直に読めばその場しのぎの苦しい論立てに感じられる。

この年周視差はティコの精密観測をもってしてもあらゆる恒星で一切検知されなかったため、観測至上主義者のティコとしては、「一切検知できない程に恒星群が遠くに存在する」と極端な仮定で解釈するよりも、「検知されない」ということは「存在しない」、つまり「地球は動いていない」とデータを素直に解釈する方が合理的だったのである。

ちなみに現代の科学知識によれば、この一見バランスを欠いた極端な宇宙像こそが真実だった。そもそも、恒星間距離は惑星のサイズと比べて途方も無く大きいものであり、またさらに言えば、我々の太陽系は恒星が密集した銀河中心からはかなり遠く離れ、比較的周囲の恒星が分散している宙域に位置する。最も近くのアルファ・ケンタウリですらその距離は4光年以上、およそ40兆kmとなり、地球半径の60億倍以上に相当する。

もし銀河中心付近の恒星が密集した宙域に地球があれば、年周視差も多少は観測され、ティコも完全に同意したかはともかく、かなり地動説寄りの意見になっていたかもしれない。

(が、そこまで恒星が密集した宙域では宇宙線の強い影響でそもそも生命の誕生が起きてないという説もあるので、銀河中心から離れた宙域の星で我々人類が暮らすのも必然だったのかも知れない)

ティコ自身は、等速円運動の法則を満たした上で高い予測精度を持ち、惑星の運動周期の序列を軌道半径から説明できるコペルニクス説を高く評価していた。

また、自身の観測データからも火星がコペルニクス説の通り、逆行運動の際に太陽よりも地球により接近していることを確認していたため、一時はかなりコペルニクス説寄りになっていた節がある。

が、一方で上記の諸問題についても重く捉えていたので、簡単にコペルニクス説を認めることもできなかった。

そこでティコは、プトレマイオス説同様に地球を宇宙の中心で静止させたまま、その周囲を月と太陽と恒星が回転し、5つの惑星だけは地球でなく太陽を中心として回転していると考えた。

要するに、地動説と天動説の良いとこ取りである。

このモデルであれば、コペルニクス説の利点である等速円運動と惑星周期の説明能力を保持したままで、地球の運動に関する自然学的な問題も発生せず、さらには恒星の年周視差が観測されないことの説明にもなる。

コペルニクス説とプトレマイオス説の双方の利点がほぼ全て活かされたまま、双方の問題点も共に取り払われた、当時の天文学において最も合理的な宇宙モデルがこのティコの地球-太陽2中心型天動説なのである。

しかしこの理論自体は、言ってしまえばコペルニクス説の地球と太陽の位置を入れ替えただけに過ぎず、幾何学上はそこまで強力な新奇性があったとは言い難い。

実際、実はコペルニクスのノートにもこのティコ説とほぼ同様の宇宙モデルを経由した形跡がある。しかしながらコペルニクスはこの理論を最終的には棄却して地動説に行きついている。一体何故か?

上の図をもう一度よく見ればすぐに分かるが、ティコ説の宇宙モデルでは、太陽軌道と火星軌道(図中♂マークの軌道)が交差している。これはコペルニクスには認められない理論の矛盾だった。

何故ならば、コペルニクスの時代はまだ天球説が生きていたからだ。

コペルニクスが「等速円運動の法則」を足がかりに地動説に辿り着いたことは既に再三述べた通りだが、その「等速円運動の法則」自体が天球説に基づいているのだ。

故にコペルニクスは天球が交差したティコ説は自明に棄却せざるを得なかったのだ。

そして前述の通り、天球の存在は既にティコ自身が観測によって否定している。天球交差が理論の矛盾となりえないティコにとって、この地球-太陽2中心型の天動説を否定する理由はどこにも無かった訳である。

天球の存在否定という科学史上の大きな前進が、結果的に地動説を天動説へと後退させた訳だから、世の中上手くいかないものである。

こうした理論の前進と後退の錯綜劇もまた、科学史の魅力の1つと言えるだろう。

ちなみに、ガリレオの望遠鏡によって金星の満ち欠けの様子が明らかになったのは、このティコ天動説発表の約20年後である。

「満ちた金星」は『チ。』においてさも「地動説の証明」であるかのように描かれていたが、実際はこのティコ説でも同じ説明がつく。確かに地動説に有利に働く観測事象ではあるものの、ティコ天動説にも同じだけ有利に働くのだ。

よって「満ちた金星」はあくまでプトレマイオス説の否定でしかなく、地動説の証明には決してならないのである。

(嘘です。科学考証について細かい誤魔化しやハッタリはありつつも大筋ではそこまで極端に間違ったことは書いていない『チ。』だが、このシーンに関してだけは正面から100%混じりっけ無しの大嘘なのでちょっとビビる)

この点については『チ。』作中においても、聡明なるピャスト伯が腰を抜かしながら即座にティコ説の可能性に言及している。

という訳でバデーニは訳の分からん理屈で丸め込もうとする前に、一言「それだと天球が交差してしまいますね」と告げれば論破できたのである。

御老人が狼狽してるのを良いことに勢いで押し切ろうとするんじゃあない! 大上段から偉そうに言ってるが地動説の自然学的矛盾に対してこじつけじみた苦しい弁解をしなくちゃならないのはむしろお前の方なんだぞ!

ちなみに全くの余談ではあるが、「説に有利な観測事象があるのは分かるが、地球の運動という極端な仮定を正当化しうるほどではない」という地動説に対する当時の反応と、その後の理論の転換について、ほぼ同様の相似事例が実は20世紀にも地球物理学分野にて起きている。

ウェゲナーの大陸移動説である。

気象学者のウェゲナーは世界地図を眺めていて、南アメリカ大陸の東海岸線とアフリカ大陸の西海岸線がよく似た形状をしているのに気付き、元は1つの大陸だったのでは?という荒唐無稽な説を思いつく。その後、大洋を挟んだ2つの海岸から同種の古生物の化石が採掘されるなどのいくつもの古生物学的、地質学的な証拠を揃えて、正式に大陸移動説を発表した。1910年代のことである。

しかしながらその時点では、大陸を移動させるほどの動力源の存在をウェゲナーは立証できなかった。仮説として月の引力による潮汐力を挙げたものの、物理学者からは非現実的と一蹴されている。

そのため、「興味深い仮説」として一定以上の評価は得たものの、主流学説としてはほとんど認められなかった。

大陸移動説に有利な地質データや化石の存在自体は多くの学者が承知していたものの、「大陸を動かす程の未知の莫大なエネルギーが地球のどこかに誰にも知られずに存在している」という極端な仮説を採用するよりかは、単なる偶然の一致や、太古の昔は大陸同士を繋ぐ浅瀬が大洋を横断しており動物の行き来があったと考える方が、まだ自然だったのである。

発表後こそ一時的に話題になったものの、やがて学界からも忘れ去られることになる。

ウェゲナーの死から数十年後、地球内部のマントル対流の詳細な観測データが得られるようになり、それによるプレートテクトニクス理論が提唱されたことにより、ようやく忘れられていたウェゲナーの大陸移動説は復活する。1950年代から60年代にかけてのことだ。

その後、大陸移動説を実証する様々な地質データや化石がさらに発見され、理論の信頼性はさらに向上した。1980年代に入り人工衛星データからセンチメートル単位の測量が可能となり、大陸が今も年々移動していることがはっきり証明されたことで、それ以降は完全に定説として扱われている。

大陸移動説と地動説が、そのスケールこそ違えど「大地運動説」としてほとんど同様の変遷を経ていたという事実がよく理解できるのではないだろうか。

そしてさらに言えば、大陸移動説もまた地動説と同様、「実際には真実だったにも関わらず、あまりに大胆な異説だったために発表当時は受け入れられなかった」というストーリーで現代の世間一般では語られることが多く、そうした科学史への通俗的誤解が広まっている点もまた共通しているのが皮肉である。

9.「宗教 対 科学」という虚構

さて、当時の地動説と天動説のそれぞれの優位性と問題点とをある程度ザックリ把握した所で、『チ。』作中描写との比較論に話を進めよう。

この記事をここまで読んだ『チ。』読者*25の方々はとっくにお気付きのこととは思うが、作中では上記の地動説に関する諸問題についてはほぼ描かれていない。

彼らは不自然なまでに自然学的な考察を一切しない。『チ。』作中における地動説の学術的問題点はその予測精度の一点のみについてしか語られず、さもそれ以外に理論としての欠点は存在しないかのように描写される。

自然学上の問題点に関しては最初にラファウの口から申し訳程度に語られてはいるが、ラファウ自身すら地動説の証明に乗り出して以降はそうした問題には一切頓着せず軌道計算のみを黙々と行っている節がある。

運動理論についても落下理論についても天球の存在にすら頓着せずにひたすら数学的に観測データとの一致を目指す彼らの姿勢はむしろ、当時多数存在した、天文理論をあくまで天体運動予測の数学的仮説とし、天文学自体を占星術のための計算ツールに過ぎないとみなす学派の態度に近い。

地動説を提唱し支持してきたコペルニクスやケプラーやガリレオらは、こうした地動説の諸問題に対し常に真正面から格闘してきた。

それ故にコペルニクスは苦しい言い訳じみた拙い自然学的考察を敢えて著書に残し、ガリレオは聖書の再解釈問題にぶつかり神学者らからの反発と失脚の口実を政敵に与えた。ケプラーによる楕円軌道の導出も、手当たり次第にあらゆる図形を無根拠に当てはめた訳ではなく、物理学的法則の可能性を細部にわたり検討したからこそ到達したものである。

彼らが自然学的考察から目を背けなかったのは何故か?

それは地動説が、惑星軌道を予測するためだけの仮想的な計算ツールなどではなく、「宇宙の真の姿」がそこにあると信じていたからだ。彼らが地動説に心血を注いだ理由は「宇宙の真の姿をなんとしても解き明かしたい」という根源的な知的欲求があったからだ。それは一度は地動説に傾きながらも、最終的に天動説論者となったティコも同様である。

かなり手厳しい言い方をするが、そんな歴史上の天文学者らと見比べた時、自然学的考察を不自然なまでに避け続け、観測データとの一致だけに拘る『チ。』の地動説論者らの向かう先に、「宇宙の真の姿を解き明かす」というコペルニクスやティコやケプラーやガリレオが目指した天文学の姿があるとは、とてもではないが感じられないというのが私の所見である。

彼ら自身は「真理の探求」と繰り返し口にするが、実情として彼らが作中で見せる天文学に対する態度はそれとはひどくかけ離れたものであるのだ。

…………………………と評してはみたものの、6章でも述べたように、あくまでフィクションに過ぎない漫画作品に対して、歴史考証や科学考証の間違いを微に入り細に入り指摘してみせたところで、そんな表層批判にろくな批評的価値など生まれはしない。

繰り返すようにこの漫画が作者自身の相当な勉強量の上で書かれていることは、様々な断片描写からも明白であり、そんな作者が地動説に関する科学史の本を読めばどこにでも書いてあるような諸問題について知らない訳が無い。

それ以前に、実際それら地動説の諸問題は『チ。』作中でも申し訳程度に断片的なセリフやワンシーンとして描かれているのだ。

(というかこの記事のためにシーン探してたらそのものドンピシャなセリフがあったわ。この漫画はこの辺本当に「分かってやってますよ」というアリバイ作りが巧妙なので、批判記事を書く場合はかなりの慎重さが必要になる)

であるならば、上記のような史実の天文学者らと比較した時のラファウやバデーニらの不自然なほどの議論の偏りは、あくまで作者の意図的な描写であり、そこには作劇上の意味と効果が存在すると見るべきである。

そこまで含めてその是非について議論することで、歴史考証や科学考証は初めて批評的な意義を持つはずだ。

では、『チ。』という漫画が、地動説の自然学的問題点に一切踏み込もうとしないのは一体どのような作劇意図があるからか?

『チ。』の主要人物である彼ら彼女らは地動説に出会った際、真っ先にまずC教の教義との乖離をその問題点に挙げる。

当時の知識人なら誰もが知っているはずのアリストテレス理論との矛盾には一切気づかず、まるで地動説の問題点が宗教上のものでしかないかのように、地動説を否定するものがあるとするならそれは第一に宗教であるとでも言うかのように、常にC教の異端説である事をまず問題視する。

そしてそれと同時に天動説*26についても、その説明にはことさら「神」という言葉が繰り返し当てはめられる。天動説の論拠がさも宗教的なものでしかないように巧妙に読者を誘導する。

これらの描写の作劇意図はもはや明白である。

『チ。』という漫画は、天動説と地動説の対立をあくまでも「宗教」と「科学」の対立関係であるように仕立て上げ、ひいては「権力による弾圧」と「それでも意思を貫く個人」の人間ドラマの構図にそのまま重ねようとしているからに他ならない。

天動説と地動説との関係を宗教と科学の対立関係に帰する上で、議論を科学の俎上にのぼらせるような自然学的観点からの批判は邪魔になるのである。『チ。』の世界で地動説を批判するのはあくまで宗教でなくてはならず、科学理論としての問題点を突く訳にはいかないのだ。

ラファウもバデーニもヨレンタも、天動説の立場をとっているピャスト伯ですら、史実では公然と指摘されてきたはずの自然学的問題点を不自然なまでに地動説に向けようとしないのは、そうした作品コンセプトの都合にキャラクターらが唯々諾々と従っているからな訳である。

人間1人1人の「知的探究心」と「それを貫く意志の力」を作品の中心に置き、その美しさを描くために舞台装置として「個人の意思を挫こうとする権力による弾圧」を要求する『チ。』という漫画では、主人公らが打破すべき天動説はあくまで「教義に縛られた宗教」であり「権力者による弾圧」の象徴でなくてはならず、地動説のみが「知的探究心の結晶である科学」でなくてはならない訳である。

より正確な漫画読解をするのであれば、2章の終盤から終章にかけて「宗教=権力による弾圧」「科学=意思を貫く個人」という構図に関しては相対化がある程度なされ、物語のテーマが単純化しないようバランスがとられている面が確かにある。

(この2つのシーンが3章への橋渡しになっていると個人的に思う)

しかしながら、一方で地動説と天動説の対立構造に関して言えば、作品全体を通じて一貫して「天動説=宗教」「地動説=科学」という単純化された図式を通底させているのだ。

ここまで本記事を読んでくれた読者の皆様方*27なら既に理解したであろうが、地動説と天動説の対立は「科学vs宗教」などという構図では断じてない。

地動説にも天動説にもそれぞれに科学理論としての利点と欠点が存在しており、その対立は極めて高度に科学論争であった。

そして前章のガリレオによる聖書の解釈問題を考えれば、それらは科学論争であると同時にお互いにとって相互に宗教問題でもあり、決してどちらか一方が科学でどちらか一方が宗教という単純なものなどではない。

以上が科学史研究家らの結論であり、歴史学を人文科学の一種とするならこうした事実こそが紛れもなく科学により探究された「真理」なのである。

しかしながら研究家らの結論とは裏腹に、地動説と天動説とを「科学vs宗教」と見る理解の仕方は一般大衆の間では今なお広く受け入れられており、その根深さは極めて強固なものである。

この誤解を解き、正しい歴史認識を啓蒙しようと日々奮闘を続ける歴史学者らも少なくないが、そうした努力は公平に見ても実を結んでいるとは言い難い。

それが何故かと言えば、「教義に縛られ固定観念から脱せなかった宗教が、曇りなき目で真実を追い求める科学によって打破される」というシンプルな物語のカタルシスが、大衆にとって非常に魅力的なものであるという単純な理由だろう。

自然科学の啓蒙に比べ、歴史学は研究によって得られた客観的事実よりも単純化された物語的理解が優先されやすいという難しさが常につきまとう。

天動説と地動説をめぐる誤解はその典型例と言える。

そして漫画『チ。』は、そうした大衆の望む「物語」による天動説と地動説への誤解を、ほぼそのまま踏襲して作劇に利用する。しかも十中八九意図的に、だ。*28

作品内部では「教義や常識にとらわれた既存学説に立ち向かい真理を探究し、それを後世に伝えようとする者たちの高潔さ」をあれだけ魅力的に、真摯に描いておきながら、その一方で作品外部では科学史家によって見出された歴史の「真理」を作品のコンセプトに合致するよう都合よくねじ曲げて利用し、世間の通俗的誤解を強化するような漫画を描いている。

その齟齬をどうしても私は簡単に飲み込むことが出来ないのである。

繰り返すようだが、『チ。』はあくまでエンタメ作品であり、歴史学習漫画などでは断じてない。

エンタメ作品において最も優先されるべきは「面白さ」の1点のみであり、「面白さ」の前では大概のことは許される。*29

そういう意味で言えば、私の『チ。』への批判もエンタメ作品に対して向けるものとしては不当なものなのかも知れない。

が、しかし、だ。

『チ。』に感動した読者諸君は、本記事の内容を知った上で「まあ所詮漫画なんだからいくらでも嘘つけば良いよ」と私の批判を一笑に伏すことが本当にできるのか?

この漫画のテーマを踏まえた際、こうした「真実の捻じ曲げ」が不誠実だと感じられはしないのか?

無論、この問いへの最終的な回答は読者1人1人によってのみ委ねられる。

「出来るに決まってんじゃん。フィクションにいちいち間違い指摘してどーすんのよ?」と思う者も数多くいることだろうし、その感性が間違っていると言う権利は誰にも無い。

故に私は、上記の問いかけだけを残して記事を結ぶこととする。この問いが少しでも心に引っ掛かった方々は、どうか是非自分なりの回答を真剣に考えて欲しい。

それこそがこの漫画への、誠実な向き合い方だと私は思うのである。

10.その後の地動説

と言いつつ、最後に地動説が最終的にどのような変遷を辿って真の宇宙像と認められていったかについて本章で概説しておこう。

ケプラーの見出した楕円軌道と面積速度一定則により天文理論としての地動説は確かに完成した。

しかしながら、それで自然学上の諸問題が解決された訳ではない。ケプラー理論の予測精度は凄まじいものではあったが、結局のところあくまで仮想的な計算上のツールであり、物理的な描像としてはティコ説の方が真実に近いはずだとする考え方が、ルドルフ表の発表以降もかなり根深かったのである。

引用元:ジョヴァンニ・バッティスタ・リッチョーリ「新アルマゲスト」(1651年)

これは1651年に出版された天文学理論書の扉絵に描かれた、当時のプトレマイオス説、コペルニクス説(=ケプラー説)、ティコ説についての現状を表した風刺絵である。

プトレマイオス説はもはや一考だにしないと地面に放置され、コペルニクス説とティコ説とが「真実の秤」によって比較されている。その結果はティコ説がわずかに優勢、というものだ。

この本自体、著者が天動説論者だったので、その時点でティコ説寄りではあったろうが、当時の天文学者らの総意をそれなりに表したものだったらしい。

ケプラーがほぼ完全な惑星運動の予測を達成した後でさえこのような状況だったのだから、それだけ地動説の自然学上の矛盾は重要問題だったのだ。

本記事でケプラーの成果について「天文理論としての地動説」という持って回った表現を何度か繰り返したが、これはいくら軌道法則については記述できても、物理理論としてはまだ未完成であるという含意があっての表現である。

という訳で、8章で示した3つの問題について、それらがどのように解決されていったのかを簡単にだけ述べてゆこう。

まず「地球の運動の証拠が無い」について。これを解決したのはガリレオ・ガリレイだ。

「地球が運動しているなら、我々がその場でジャンプしても同じ場所に着地するのは何故か?」

この批判に答えるために様々な思考実験を繰り返したガリレオは、以下の説明にたどり着く。

「海を真っ直ぐ航行している船のマストの上から小石を落とすと、船が速度を持って航行していたとしても小石はマストの根本に落ちる。これは実験でも容易に証明可能で、同様のことが地球でも起こっている」

この理論をより一般化した表現に直すと、「観測空間全体が一定速度で運動している場合、その空間内での物体の運動法則は速度によらず常に不変」となり、ガリレオの相対性原理と呼ばれる。

要するに、大地が仮に高速で運動していたとしてもそれと同じ速度で空気も我々も一緒に運動しているなら、その地表で起きる物理現象は完全な静止系と全く同一のものとなるので、我々に地球の運動は感知できない、という話だ。

この相対性原理の発見によって、第一の問題は解消される。

ここで興味深いのは、ガリレオがこの相対性原理を発見したことで地動説を信じるようになったのではなく、自身が信じる地動説の矛盾点を解消しようとして相対性原理を発見したという点だ。

科学の発展にはどこかで信仰めいた自説への拘りが大なり小なり必要なのである。

次に、第二の問題、「地球の運動の動力源を説明できない」についてだ。

この問題は「慣性の法則」によって解消される。

慣性の法則自体は上記のガリレオの相対性原理も関わりを持ち、ガリレオ自身の運動理論の中である程度は形になってはいたが、明確に法則の形で定式化したのはアイザック・ニュートンの手によってである。

アリストテレス自然学では「あらゆる物体にとって静止が自然な状態で、運動は外から力を加えて初めて起きる不自然な状態だ」とされることは前述した通りだが、これに対しニュートンは、物体の運動状態を分けるのは「静止と運動」ではなく、「等速直線運動と加速運動」とであるとした。

外から何も力を与えない自然な状態にある物体がするのは「静止」ではなく「等速直線運動」である。

運動する物体が自発的に静止したように見えるのは、空気抵抗や摩擦抗力による外部からの力によって減速(=負の加速)したからであり、本当に何の外力も加えないのであれば、物体は元の速度のまま永遠に直線運動を続ける。

これが慣性の法則である。

これにより、地球の運動についてその動力源を求める必要は無くなる。地球は宇宙空間で何も妨げるものが無いから元々の運動を維持し続けているだけであり、それがむしろ自然な状態なのである。

この理論は他の天体にも適用され、この理論からの自然な帰結として、何千年と同じ運動が続く宇宙空間には、抵抗を与えるような空気が存在していないという事実が見出される。

そして最後に、第三の「落下理論」は、ご存知ニュートンの「万有引力の法則」によって解消される。

「この世界のあらゆる物体はその質量に応じた強さの引力によって互いに引き合う」、これが万有引力の法則だ。一見あらゆる物体が地球中心に向かって落下するように見えるのは、地表近くで最も強い引力を持つ大質量物体が地球そのものだからに過ぎない。

地球が地表の物体を引き寄せるのと同様に、地球もまた太陽に引き寄せられており、そうした関係が他の惑星に対しても成立する。

宇宙の中心でなくても落下運動はいくらでも観測可能な訳である。

こうした種々の物理法則の発見により、地動説の持つ諸問題はほぼほぼ解決された。

そして上記の「慣性の法則」「万有引力の法則」に「作用反作用の法則」を加え、そこにさらに「運動方程式」を加えることにより*30、物理法則の理論体系化にニュートンは成功した。

物体の自由落下や振り子の運動、砲弾の軌道から物体間の衝突まで、あらゆる物体の運動現象がニュートンの諸法則により説明された。*31

そしてその対象は天体にも向けられ、ケプラーの惑星理論までもが、ニュートンの運動方程式からの帰結として導出された。

地上のあらゆる運動現象と天体の運動とが、同一の運動理論によって完璧に説明がなされたのである。

ここに地動説は真の「完成」を見る。

もはや地上界と天上界は分離されず、全ての現象は同じ宇宙における同一の物理法則の下にあると解明された。

地球もまた他の惑星と同様にニュートンの運動方程式に従い、太陽の周囲を運動していることが立証されたのである。

以上が地動説成立の歴史であり、それと同時に力学理論完成の歴史であり、そしてそれは紛れもなく、近代科学誕生の歴史でもあるのだ。

終わりに

さて、以上をもってようやく本記事は閉じられる。

正直言って筆者自身にも何がどうなってここまで文量が増えたのかと困惑している。最初は「折角人気漫画に喧嘩売るんだし、可燃性利用してバズってやるぜ」という下世話な目論見に従い、あくまで『チ。』の批判に焦点を当て、歴史語りはコンパクトなものに留める予定だったように思う。

それが書いてる内に「折角だからこの話も、ここまで書いたならあの話も」と筆が乗り、どこかの段階で「いっそもう書けるだけ全部書くか」とギアが入った瞬間があったようだ。

この字数の長文に最後まで付き合い頂いた読者諸君には感謝のしようもない。

ただし一点注意しておくと、当然のことながら歴史の全てを記述できた訳ではないし、重要な話だとは思いながら、まとめるのが難しかったり、本記事の主張にスムーズに繋がらないからと、記述を避けた話もかなり沢山ある。

本来は宗教改革や神聖ローマ帝国の権威と衰退などについても絡めた上で思想史的に語れた方がより深い話ができたのだろうと思うが、科学史の本は昔からよく読んではいたが正直歴史学そのものにはかなり疎いため、そこまでは筆者の力の及ぶものではなかった。

おそらくだが、筆者自身気付いていない範囲で、事実誤認による誤った記述箇所も本記事に一定数あるのではないかと思う。

興味を持ってくれた方は、是非末尾にリストアップした参考文献の原本に当たり「んだよ、言ってる事と違えじゃねえか」と私に失望して頂きたい。

最後になるが、ここで再び本記事で述べたかったことを要点だけ簡単にまとめておく。

『チ。―地球の運動について―』は地動説の立証に命を賭ける架空の人物らを主人公とした、優れた傑作歴史フィクション漫画である。

しかしながら、そこで描かれる「科学」の描写は「社会的要請」「技術の発展」という現実の科学とは切っても切れない関係にある重要要素をほぼほぼ排除し、個人の意思だけで飛躍的に発展していくという極めて歪なものである。

また、天動説と地動説の対立構造についても「宗教vs科学」という世間一般に広まる通俗的誤解を踏襲し、時代考証・科学考証的に誤った描写となっている。

この2つの問題点は「人の知的探究心と、それを貫き通す意志の力」という作品コンセプトからの要請によるものであると批評的文脈からは考えられる。

『チ。』はあくまでフィクションでありエンタメ作品であるので、現実の歴史や科学とどれだけ食い違おうが、面白ければ何ら批判対象になりえないという見方ももちろん可能ではある。

が、「人間の知的行為とは一体何ぞや」という問いかけを繰り返しシリアスに描き、「真理を探求する者たちの高潔さと美しさ」を作品の魅力とする『チ。』において、それらの問題点は本当に簡単に看過していいものなのか? 現実世界における作品そのもののメタ的なスタンスが、作中テーマ自体を毀損してはいないか?

筆者が本記事で行いたいのは、その問題提起なのである。

いやまあ、分かるよ? 「こんなん科学史オタクが知識マウントとるために揚げ足取りに必死になっとるだけやんけ」とか言われちゃったらぶっちゃけ否定できないとこ本当あるんだよ正直。

なんだけどさあ、やっぱ俺この漫画のやり口どうしても納得いかねえし、もう感情論だけで言うならマジで不愉快なんですよね本気で。

いやさあ、俺だってぶっちゃけた話、内容がつまんねえ漫画ならそもそもヒートアップしてねえんだよって話がある訳ですよ。この漫画さあ、マジで厄介なことに無茶苦茶面白いんですよね……。だから余計にムカつくんだよクソが!! マジ厄介極まりねえんよこの漫画、本当ふざけんなよ……。

とグダグダ言い訳じみたことを書いてこの辺で終わる。

で、最後になんですが、来週7月29日(金)21時から、本記事踏まえた上で盟友すぱんくtheはにー女史と一緒に『チ。』についてのトークラジオ予定してます。

今回の記事だと実際の史実との比較をベースに批判的意見主題に『チ。』について語った訳なんですが、それ以外にも漫画として語りたくなる要素って凄い沢山あるんですよね。『ひゃくえむ』の話もしたいし。

他にも、この記事の中だけでも文章としては上手くねじこめなかったけど本当はしたかった話とかも結構あるので、その辺もトークベースで補足できたらなと思ってたりします。

という訳で、興味ある人は是非聞いて頂けると嬉しいなー、と。

詳しいURLとか時間とかはまた私のTwitterアカウントの方で告知すると思います。

最後に重ねてだけど、こんなバカみてえな長文(6万5千字だってさ!バカじゃねーの?)読んでくれた皆様に心からの感謝を。

そしてGレコ完結おめでとう!!!! こんな記事読んでる暇あったら全員アマプラで1〜3まで見て今すぐ映画館に走れ。早く。

という訳で、まったねー。

主な参考文献

ウィリアム・H・クロッパー「物理学天才列伝(上)」(講談社)

ローレンス・M.プリンチペ「科学革命」(丸善出版)

オーウェン・ギンガリッチ「誰も読まなかったコペルニクス」(早川書房)

他イロイロ

*1:そしてその技術発展の多くが概ね社会的要請の影響を多分に受けており、その社会的要請の中でも「戦争」という人類活動が特に強力なものだという、皮肉な歴史的事実が存在してたりする訳だが。

*2:専門的に言えば「マクスウェル方程式への相対性原理の拡張」が丁度ローレンツ変換と同形になった、という奴

*3:でまあ、その中の例外が「実際の星の運行をどれだけ正確に説明・予測できるか」で理論の正しさが検証されてきた天文学だったりする。

*4:実際には一切説明しようとしてないかと言うと、この理論の枠組み内で説明してるはしてるので、「できない」と言うのは厳密にはちょっと不正確

*6:この占星術と天文学との関係は、ちょうど錬金術と化学においても同様の構図が見られる。

*7:ちなみにこの同年にコペルニクスは脳卒中で死去している。印刷した見本書が届いたのはその死の前日で、昏睡中のコペルニクス自身は内容を確認できなかっただろうと考えられている

*8:実際にはアリストテレス1人の説ではなくそれ以前の哲学者らの考えを引き継いではいるが

*9:実はこの表現は厳密には正確ではない。コペルニクスが宇宙中心においたのは太陽ではなく地球軌道の中心である

*10:まあ活版印刷の前に木版印刷技術が存在はしていた訳だが

*11:仮定と言っても良い

*12:肉眼で見えない光量となった、という意味。

*13:あとはまあ教会の鐘

*14:そしてその評価は全くもって正しかった。

*15:一般的にはあまり知られていないが、角度の単位は「360度」の「度」の下にさらに60進数で「分」「秒」が存在している。

*16:というのは嘘。アリストテレスはそもそも観測との定量的な一致など全く考えていなかったし、コペルニクスも先述の通り中世レベルの観測精度で満足していたので、ズレになど悩まされていない

*17:厳密に言えば「音楽」そのものと言うよりは、和音の調和振動に相似関係を求めたというのが正確な所らしいが。

*18:と言いつつ既に3万字を超えてしまった訳だが

*19:まあこの辺はオジアンダーが勝手につけた序文の効果とかも結構あるらしいのだが。

*20:だからこそ単純に「地動説は聖書の記述に反していた」と説明するのもそれはそれで誤りなのである

*21:と言うより最後まで楕円軌道を批判してたのでむしろ理論の完成を阻害してた側だ

*22:ここでケプラーの正多面体宇宙論を思い出すとなかなかの味わい深さがある

*23:と言いつつ本当に理解している人は日本人の何割に当たるだろうか?

*24:ちなみに実際この約400年後、大艦巨砲主義による超長距離砲撃においてようやく砲弾の弾道計算にも地球の自転を考慮する必要が生じたという歴史があったりする

*25:本当にそんな人いるのか……?

*27:もはやここまで来たら「奇特な暇人諸君」と呼び替えても良いのではないか?

*28:これがもし無意識によるストーリーテーリングなのだとしたらそれはそれで作者の才能がちょっと怖いなと思う

*29:特定個人への侮辱はともかくとして

*30:正確には「慣性の法則」は運動方程式からに帰結として得られるので独立した法則ではないのだが

*31:厳密に言えば流体についてはまた別の話